澳大利亚的艺术界曾经长期处于单一模式,以白人男性艺术家为主导,他们的作品反映了主流文化所认为的重要和可接受的价值观。然而,从20世纪60年代开始,一切都发生了改变。来自澳大利亚各地的土著艺术家开始发出自己的声音,向世界证明他们并非一个正在消亡的种族,他们的文化与非土著澳大利亚人一样丰富多彩,充满活力。

西德尼·诺兰(Sidney Nolan)的作品带我们回到澳大利亚殖民时期,一个充满土匪和流放犯的时代,而土著画家阿尔伯特·纳玛吉拉(Albert Namatjira)的画作则展示了20世纪40年代土著人民的艰苦生活条件。最后,罗素·德莱斯代尔(Russel Drysdale)将带领我们领略澳大利亚偏远地区的严酷现实。

1. 内德·凯利与西德尼·诺兰:两位澳大利亚标志性人物

内德·凯利(Ned Kelly,1855-1880)是澳大利亚最受欢迎的土匪和民间英雄,他那用犁铧制成的防弹头盔和盔甲使其成为一个标志性人物。诺兰创作了一系列共26幅画作,以凯利为主题。这组作品创作于1946年至1947年,被称为“内德·凯利系列”,确立了西德尼·诺兰(1917-1992)作为澳大利亚最重要艺术家之一的地位。

诺兰在20多岁的时候决定讲述凯利的故事。在《凯利1946》中,这位土匪从山后探出头,俯瞰着山谷,也俯瞰着澳大利亚的意识和历史。诺兰以将凯利与澳大利亚景观融为一体而闻名,例如在《凯利与肯尼迪警长》和《凯利在丛林中》中。然而在这幅作品中,他的眼睛,诺兰在其他画作中唯一向我们展示的身体部位,消失了。我们所看到的是远处的清澈天空。

凯利就是他的盔甲,一个最有力地体现了那个时代矛盾、紧张和暴力的男人。凯利在自己那个时代就是一个神话,而在诺兰的画作中,他是一个命运的力量,一个权威,他自信地骑着马穿过澳大利亚的土地,脸上始终戴着标志性的防弹盔甲。

在另一幅名为《返回格伦罗万》的画作中,凯利身后狂风暴雨的天空和右侧的树木的颜色,在他和他的盔甲上交织在一起。但内德·凯利究竟是谁,为什么一位来自战后墨尔本的年轻画家决定将他作为26幅画作的主角,这些作品耗费了他两年时间才完成?

内德·凯利是来自爱尔兰蒂珀雷里郡的流放犯约翰·凯利(John Kelly)的儿子,约翰·凯利曾因偷猪被判处流放到澳大利亚,当时澳大利亚还是英国的殖民地——范·迪门斯·兰(Van Diemen’s Land)。约翰·凯利服刑完毕后,在接下来的几年里多次被捕,最终死于酒精相关疾病。

作为英国殖民地中的一个爱尔兰家庭,凯利一家一直把自己视为维多利亚州警察歧视和迫害的受害者。在成为臭名昭著的凯利团伙的首领之前,内德·凯利本人就已经服过几次刑。他在维多利亚州格伦罗万镇被捕后,在墨尔本旧监狱被处以绞刑,当时他只有25岁。格伦罗万镇发生的这次事件被称为格伦罗万围城或凯利团伙的最后抵抗。

大多数神话和文化偶像都是如此,凯利仍然是一个有争议的人物。一些人认为他是澳大利亚反建制态度的象征,就像澳大利亚的罗宾汉一样,为19世纪澳大利亚社会中被边缘化和最贫困的人群的权利而战。毕竟,他在1879年24岁时写下的《杰里德利信》(Jerilderie Letter)中,谴责了澳大利亚许多爱尔兰家庭所遭受的严重贫困,以及殖民地警察腐败的现象。这封信长达56页。

另一些人则对他怀恨在心,并质疑他的传奇故事,强调他在杀害三名警察和诽谤警察队伍中的责任。诺兰的作品将凯利塑造成一个提醒人们澳大利亚作为罪犯流放地的过去,以及大英帝国对一些公民的残酷待遇的象征,他的系列作品要求我们重新审视对过去的理解(以及对现在的理解)。

2. 阿尔伯特·纳玛吉拉的《鬼魂树》:红中心的呼声

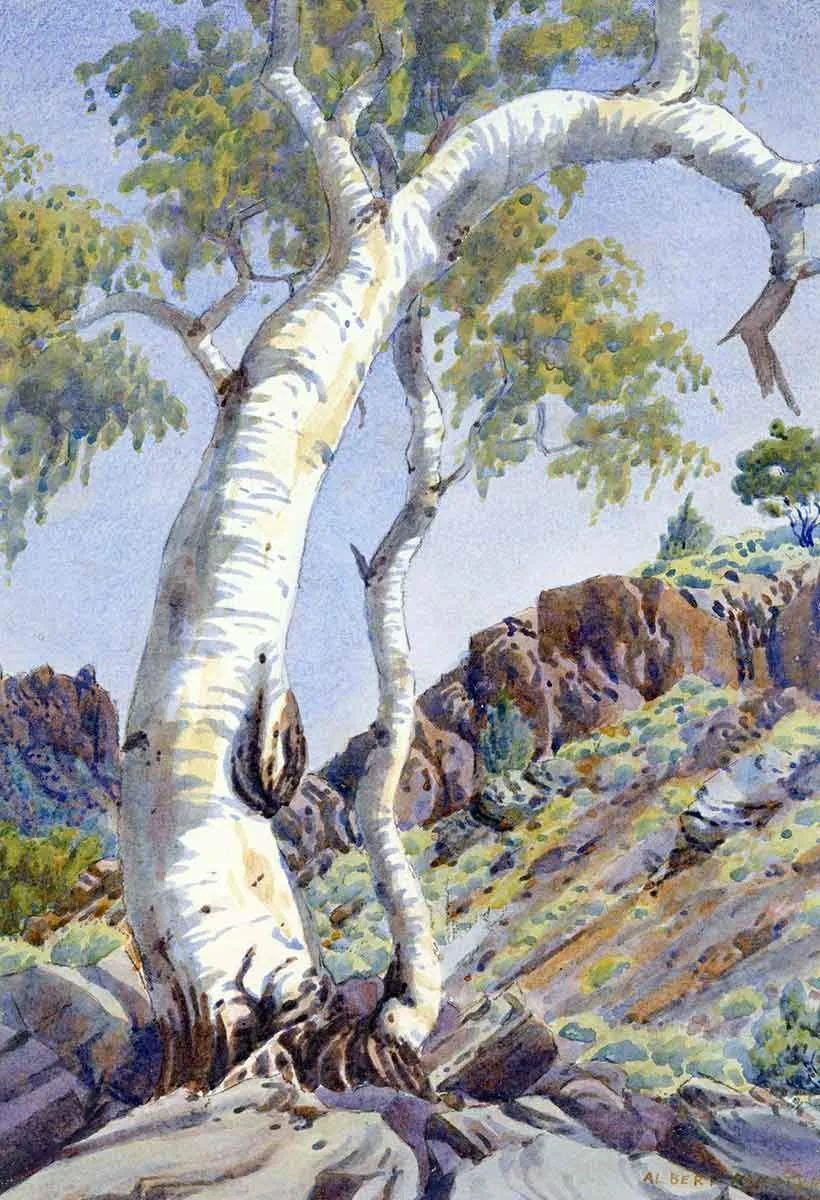

澳大利亚的景观是诺兰艺术作品中不可或缺的一部分,土著艺术家阿尔伯特·纳玛吉拉(1902-1959)也是如此。白树干的桉树,溪流河床上的黄色沙子,浅蓝色的天空,树干又长又光滑的桉树,棕榈树遍布的山谷,当然还有 Tjoritja(也称为西麦克唐奈山脉)的鲜艳红色岩石。这是纳玛吉拉一生都在描绘的地区,从20世纪30年代到50年代,他的祖先,西阿拉尔塔人(Western Arrarnta)从远古时代就居住在这里,直到欧洲人到来。

阿尔伯特的父亲的土地位于麦克唐奈山脉,位于格伦·赫伦峡谷和桑德山(Albert 在他最著名的画作之一中描绘了这座山)之间,距离艾丽斯泉西南偏西约130公里(80英里)。他母亲祖先的土地位于棕榈谷(Albert 在他的作品中描绘了这个地方),距离赫曼斯堡传教站(Albert 于 1902 年在那里出生)以南 20 公里(12 英里)。

大约 30 年前,两名来自德国的路德教传教士,赫尔曼·肯佩(Hermann Kempe)和威廉·F·施瓦茨(Wilhelm F. Schwarz),在 Ntaria 这个神圣的土著遗址定居下来,他们带来了 30 多匹马、牛、羊和鸡,以及 5 只狗。在土著人的默默监督下,他们建造了后来被称为赫曼斯堡的路德教传教站,以德国赫曼斯堡市命名。这两位传教士都在那里学习过。

赫曼斯堡的情况体现了传教站在 20 世纪土著文化和语言的生存中所扮演的模棱两可的角色。正如 1997 年具有开创性的《带他们回家》报告所证明的那样,教会传教机构与澳大利亚政府合作,系统地将混血的土著和托雷斯海峡岛民儿童(也被称为“半血统”,现在是一个贬义词)从他们的家庭和社区中带走。

然而,在某些情况下,传教士也积极学习当地语言,并与土著人民合作将圣经、诗篇、祈祷文和赞美诗翻译成他们的语言。赫曼斯堡就是其中之一。虽然所有这些努力显然都是为了一个主要目标,即“文明化”土著人民,但它们也间接地确保了许多当地土著语言及其语法和语音学在接触之前能够生存下来。

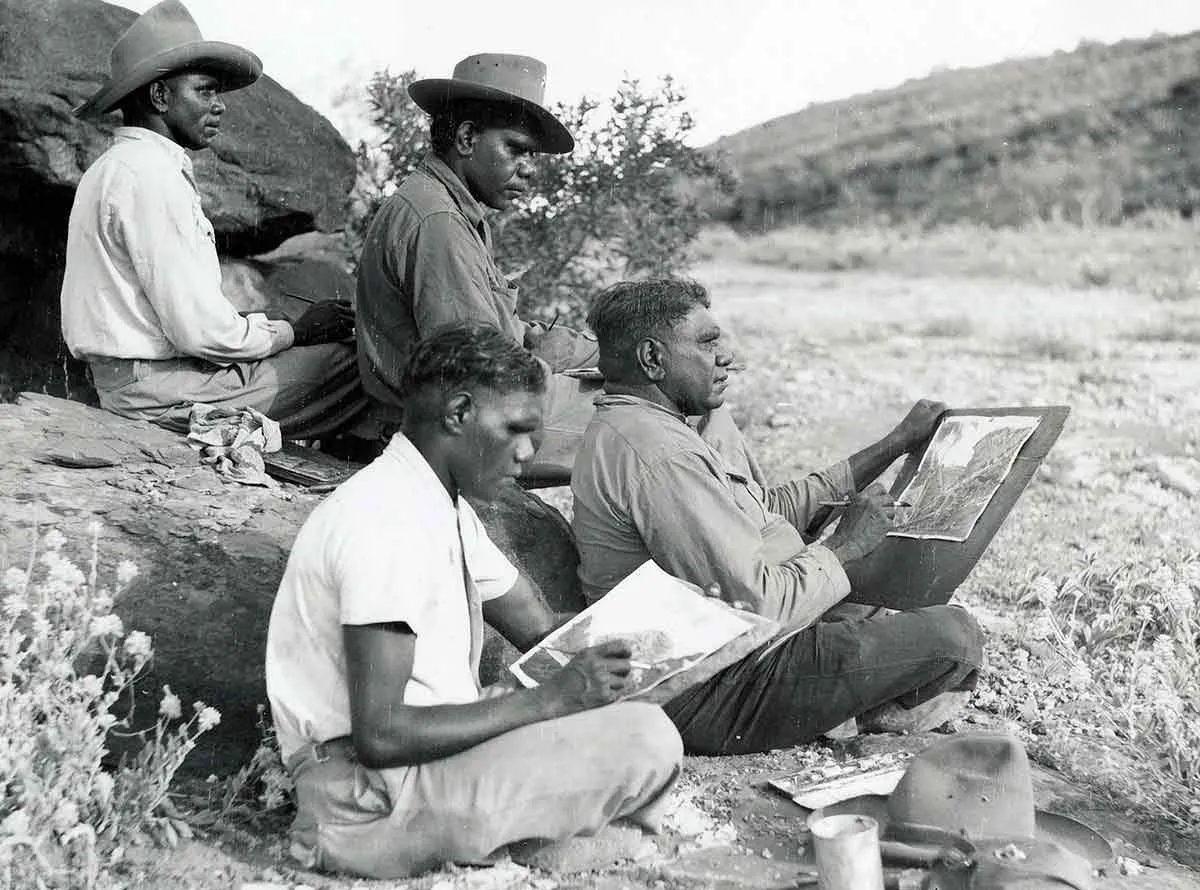

阿尔伯特·纳玛吉拉在两种不同的文化中长大。他在传教站接受西方教育并接受洗礼后,在 13 岁时回到了他的家人所在的土地。在那里,他开始学习祖先的文化。他的作品反映了这种种族和文化的差异。事实上,乍一看,《鬼魂树》可能会被误认为是 20 世纪 40 年代和 50 年代统治澳大利亚艺术界的众多白人水彩画家之一的作品。

欧洲绘画风格在纳玛吉拉作品中的影响是显而易见的,这一点不容置疑。这使他成为某些圈子中澳大利亚同化政策(据称)成功的完美例子。

作为一种物种,鬼魂树(Ghost Gum)以在恶劣的环境中生长繁衍而闻名,在其他树木会死亡的地方,它们却能茁壮成长。在《鬼魂树》中,这棵树从树干底部向上看去,显得十分壮观。它高耸在我们和景观之上。从这个有利位置,观众从地面向上望去,看到了光滑的桉树树干,它不同的色调,树枝上黄绿色的叶子,最后看到远处山脉,越过中间地带的山丘。鬼魂树稳固,坚强,深深地扎根于土地。它看起来像是从远古时代就存在于此,一直存在到现在。

1945 年《鬼魂树》创作时,土著人民还没有正式获得澳大利亚公民身份。他们没有投票权,也不允许合法地拥有土地或饮酒。直到 1957 年,阿尔伯特·纳玛吉拉和他的妻子伊尔卡利塔(鲁比娜)才获得了完整的澳大利亚公民身份,因此有权享有某些社会自由。

然而,这种自由并不适用于他们的孩子。根据澳大利亚法律,纳玛吉拉本人不能购买祖先的土地。在这种背景下,《鬼魂树》成为土著知识的一种隐喻表达,是祖先遗址强大而永存的记忆。它体现了纳玛吉拉及其祖先对这片土地的了解,以及在西方审美观中,土著人在这个新的殖民世界中存在的重申。这是纳玛吉拉作品中,大多数评论家在 20 世纪 50 年代未能完全理解的一方面。

3. 罗素·德莱斯代尔的《星期日黄昏》:偏远澳大利亚的呼声

罗素·德莱斯代尔(1912-1981)出生于英国,母亲是英国人,父亲是来自苏格兰的澳大利亚人。他的家族在澳大利亚的土地上拥有土地已有一个世纪。当他 11 岁时,他们搬到了墨尔本。在那里,德莱斯代尔开始绘画。

德莱斯代尔的澳大利亚并不是大多数画家之前所描绘的阳光明媚、宁静的田园诗歌。这是一个充满废弃和破败建筑的国家,一片荒凉干燥的土地,人们在其中漫无目的地游荡,他们的肤色与周围的景观融为一体。他大多数画作的主人公都是农村工人、牧民和住在小镇上的人以及他们的家人。一个男人在喂他的狗,一个女人站在房子门廊上,注视着前方平坦的地平线,四个乡下男人站在当地酒吧外,双手叉腰,一个祖母在炎热的星期天下午带着两个孙子散步。

虽然 20 世纪 20 年代和 30 年代的绝大多数澳大利亚郊区居民对他们生活在内陆的同胞的处境漠不关心,但德莱斯代尔在 20 世纪 20 年代和 30 年代访问维多利亚州和新南威尔士州的内陆地区时,被他们的坚韧所感动。20 年代和 30 年代对澳大利亚人来说是苦难的时期,尤其是那些生活在内陆地区的人。第一次世界大战结束后,澳大利亚经历了高通货膨胀,导致经济严重衰退。然后,黑色星期二发生了:1929 年 10 月 24 日,美国股市崩盘,引发了一系列事件,很快波及了全球所有工业化国家。

十年后,澳大利亚仍然没有从大萧条中恢复过来。澳大利亚从外国银行借了巨额资金,现在却难以偿还这些债务。1932 年,失业率达到顶峰 32%,超过 60,000 名澳大利亚人依靠州政府提供的救济金(称为“Susso”)。

国民收入下降了三分之一。越来越多的男人(被称为“流浪汉”)冒险进入内陆寻找工作。他们是被政府制定的旅行口粮卡所驱使的,该卡是为了防止失业的澳大利亚人在城市里的营地生活。

1939 年 9 月,第二次世界大战爆发。不到三年后,1942 年 2 月 19 日,日本军队轰炸了北领地达尔文市:这是澳大利亚大陆有史以来的第一次外国袭击。在两次空袭中,11 艘船被击沉,30 架飞机被摧毁,造成 235 人死亡。对即将到来的入侵的恐惧迫使达尔文一半的平民从城市搬迁,大多是迁往南方。

《星期日黄昏》是在悉尼创作的,德莱斯代尔在 1940 年年底搬到了那里。这幅作品完美地捕捉了大萧条和第二次世界大战期间许多澳大利亚人可能感受到的迷茫和绝望。五个人—一个女人、她的丈夫和他们的三个孩子—聚集在一起,形成一个静止的画面,画面中每个人都显得漠不关心,甚至心不在焉,但他们的脚却稳稳地站在这片干旱的土地上。他们的财产—一辆自行车、一个锡制洗衣盆、女人坐着的煤油罐—似乎是从土壤中长出来的。他们的身形瘦削而细长,沉默而坚韧,脸上戴着原始的面具,让人想起莫迪利亚尼的女人。他们都显得孤独。

值得注意的是,德莱斯代尔对土著人民的肖像画,展现了一种收集的亲密感,一种在他其他作品中不存在的特殊亲近感。正如我们在《购物日》(1953 年)或《土著人群》(1953 年)中看到的那样,土著人是面目模糊的、强壮的、令人敬畏的,总是成群结队地被描绘出来。《星期日黄昏》中的一家似乎意识到他们正处于目睹世界上最严重风暴的边缘,但决心无视它。