蒙田三难困境,一个挑战我们对真理和知识认知的哲学概念。这个概念源于虚构故事家巴伦·孟豪森,当我们寻求终极证明时,它提供了三种选择:无限倒退、教条式断言和循环论证。本文将深入探讨蒙田三难困境,思考它对认知论的意义,并探讨人类认知的局限性。那么,这个概念究竟是什么呢?

蒙田三难困境的起源

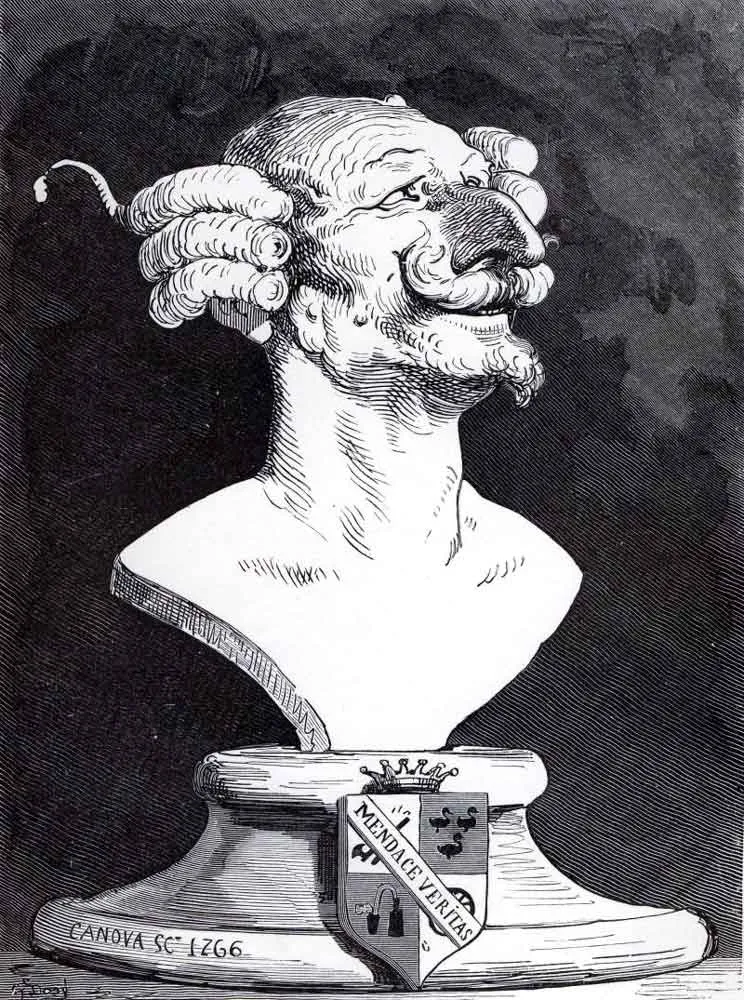

巴伦·孟豪森,古斯塔夫·多雷,1862年。来源:维基百科

巴伦·孟豪森,古斯塔夫·多雷,1862年。来源:维基百科

20世纪,哲学家汉斯·阿尔伯特创造了“蒙田三难困境”一词。他以虚构人物巴伦·孟豪森命名,该人物首次出现在鲁道夫·埃里希·拉斯佩的著作中,时间是1785年。这些故事围绕着一位以讲述自己经历和能力的荒诞故事而闻名的男子展开。

巴伦·孟豪森的故事被改编了无数次。他之所以成为一个经久不衰的人物,是因为他倾向于夸大其词。最终,人们开始用“巴伦·孟豪森”来代指任何谎言或夸张。

汉斯·阿尔伯特于1968年撰写了《批判理性论》一书。在这部作品中,他探讨了为我们所相信的一切提供充分可靠理由的难度。

阿尔伯特用“蒙田三难困境”一词来比喻人们在试图理解知识和理由时所面临的一个特定问题。早期的哲学家,包括大卫·休谟和路德维希·维特根斯坦,也曾思考过类似的话题,比如不确定性和从何处开始思考某件事。

蒙田三难困境挑战了知识的根基:我们如何知道我们认为自己知道的东西?它提供了通往最终证明的三条途径,每条途径都有其自身的问题:无限倒退、循环论证和教条式断言。

此外,阿尔伯特选择将这个问题称为“蒙田三难困境”,因为他希望将试图证明信念的失败与孟豪森热衷于编造的荒诞谎言进行比较。就像我们无法接受孟豪森所说的一切一样,也许寻找我们信念的坚实基础也是一项徒劳无功的任务。

蒙田三难困境的表述

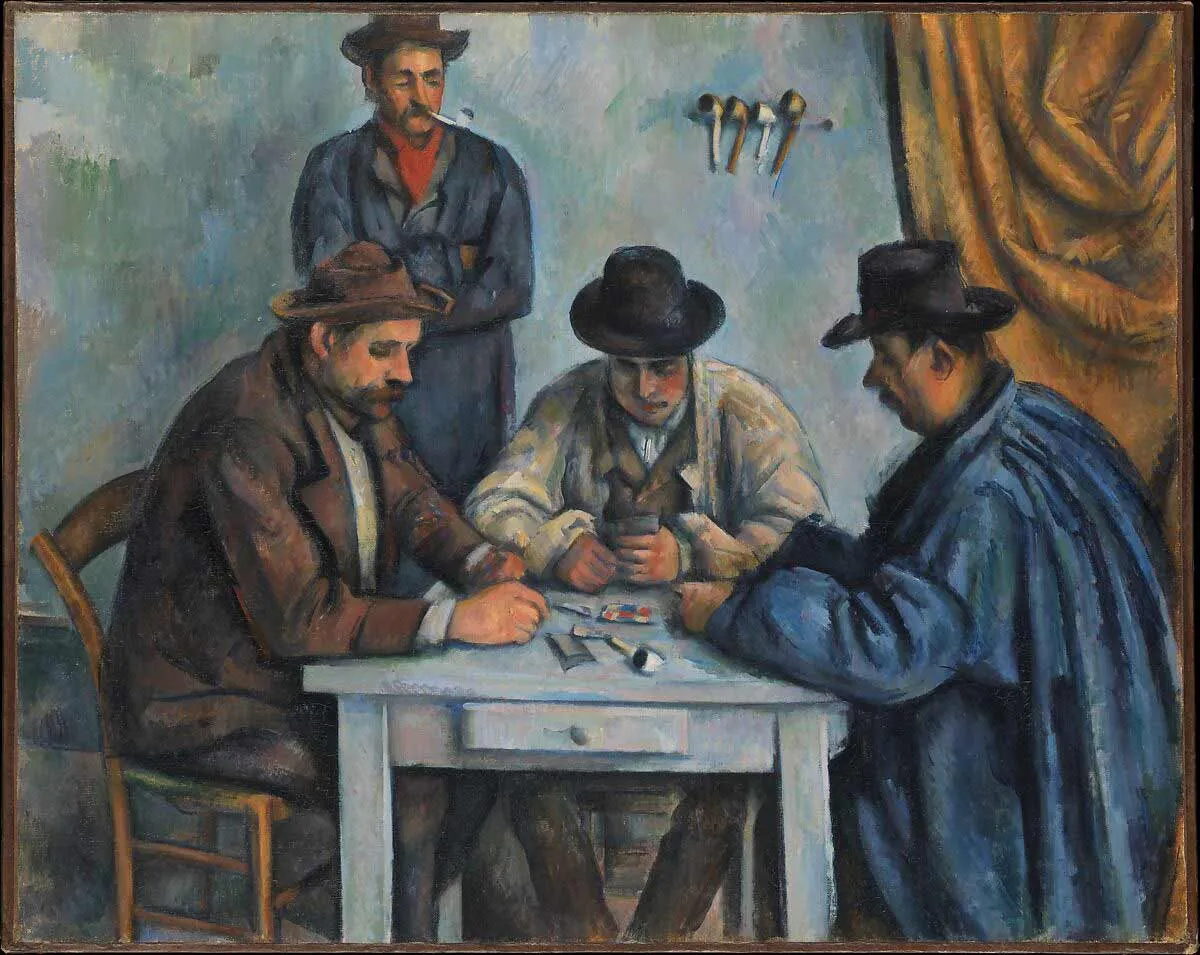

玩牌者,保罗·塞尚,1890-1892年。来源:大都会艺术博物馆

玩牌者,保罗·塞尚,1890-1892年。来源:大都会艺术博物馆

在认知论中,蒙田三难困境是一个关于我们为何难以证明某件事或表明其真实性的辩论。它指出,所有证明某件事的方法都存在根本缺陷。换句话说,没有完美的证明方法。

蒙田三难困境指出了我们如何证明事物的三个特定问题。第一个是循环论证,它指的是一种论证,其论据依赖于自身结论来支持,而没有提供足够的外部证据或理由。这意味着你最终会陷入循环,因为你的论证不断地自我参照,而不是指向某件事物。

证明事物时的另一个问题是无限倒退。当我们试图通过提供更多证据来证明一个信念或论证时,这种问题就会出现,但随之而来的新证据又需要更多证据,如此循环往复,永无止境。它表明,我们所能提供的知识主张的证明是有限的。

蒙田三难困境指出的第三个缺陷是,证明依赖于作为基础的公理命题:这些是自明的真理或前提,论证建立在这些基础之上。

然而,蒙田三难困境表明,毫无疑问地接受这些公理会导致缺乏适当验证或客观支持的教条式断言。总而言之,蒙田三难困境挑战了我们关于获得知识的普遍假设,并揭示了当我们试图证明或证实事物时会发生什么。

循环论证

行走的男子I,阿尔贝托·贾科梅蒂,1960年。来源:毕尔巴鄂古根海姆博物馆

行走的男子I,阿尔贝托·贾科梅蒂,1960年。来源:毕尔巴鄂古根海姆博物馆

循环论证是一种逻辑错误,它发生在用来支持论证的证据仅仅是重新陈述或改写你想要证明的内容时。这就像说某件事是真的,因为它是真的。

它创造了一个封闭的循环,在这个循环中,你的起点假设了你已经试图证明的内容,因此没有出路。

这意味着循环论证无法为论证提供强有力的证据,因为它从未前进或提供任何外部证据。以下是一个例子,或许可以帮助你更好地理解:

1.上帝存在是因为圣经上是这么说的。

2.我们如何知道圣经是真实的?

3.嗯,它们一定是真实的,因为上帝启发了它们。

在本例中,存在一个循环论证,其中前提和结论都互相依赖,没有任何外部证据或逻辑基础。唯一能说上帝存在的方法是假设圣经是真实的——但圣经本身就假设上帝存在。

非神学语境中也包含循环论证的例子。例如:

1.这本书很有权威性,因为它是一位专家写的。

2.我们如何知道这个人是一位专家?

3.他们的权威来自那些读过他们书的人的认可。

再次,我们看到一个循环,其中知识被分配给作者的身份,而作者的知识证实了该身份。

无限倒退

头部的研究,弗朗西斯·培根,1952年。来源:苏富比拍卖行

头部的研究,弗朗西斯·培根,1952年。来源:苏富比拍卖行

蒙田三难困境告诉我们,无限倒退是一个需要警惕的概念。当我们试图找到更多理由或答案来支持一个信念或论证,最终得到一个无限的解释集合,却从未得到任何可靠或最终的结论时,就会发生这种情况。换句话说,不存在任何可以停止寻找事物为何如此的终点——相反,它让人感觉像无休止的追问。

想想孩子们可能会问他们的父母很多关于事物发生原因或工作原理的问题。父母通常可以给出答案,但有时,经过反复询问“为什么?”,孩子最终会听到:“就是因为!”

父母被卡住了。在某些情况下,他们确实无话可说。他们已经到达了一个终点,超越这个终点,不再有任何解释。这就是所谓的无限倒退——它表明,有时,寻找正当理由只是永远持续下去。

无限倒退让我们思考,是否能够存在任何知识主张的基础,这些基础是如此坚实,以至于无需任何进一步的支持。也许不存在这样的基础。相反,它提醒人们注意与无限地寻求理由或解释相关的缺点。

公理论证

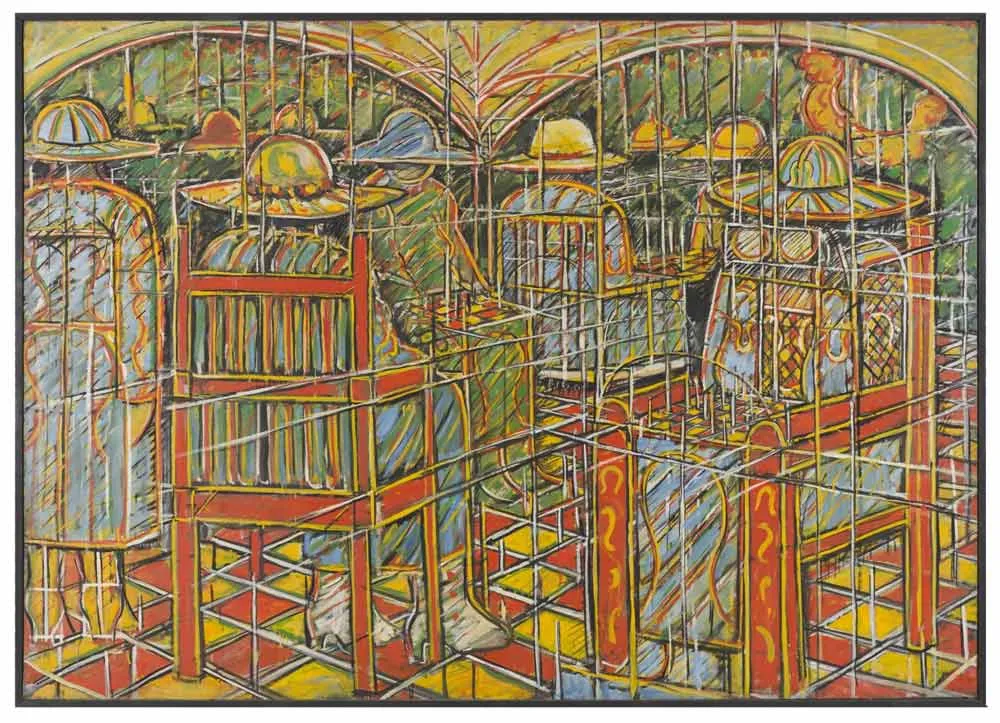

拱廊女子,琼·利夫,1956年。来源:芝加哥当代艺术博物馆

拱廊女子,琼·利夫,1956年。来源:芝加哥当代艺术博物馆

公理论证依赖于我们已经知道的、相信的或接受的世界。它们不需要任何进一步的证明或理由,因为它们被认为是基于我们之前理解的真理。

例如,考虑以下语句:“水在0摄氏度结冰”。这是一个公理命题,因为大多数人都知道并接受它是真实的。这是你在学校和生活中学习到的一个基本事实。

你不会期望提出这个论证的人提供更多证据来解释为什么水在低于32°F(水的冰点,单位:华氏度)时会变成固体。他们并没有说任何新东西,只是重复已知的知识。

同样地,我们可以以“鸟类有羽毛”的论断为例,它是一个公理论证,取决于我们对鸟类及其构造的全球公认事实。

然而,像蒙田三难困境这样的问题可能会让我们怀疑公理论证是否真的有效地揭示了真理。蒙田三难困境表明,如果我们只依赖于我们已知的知识,我们的论断就会变成假设。它们没有真正的证明或检验其正确性的方法。

例如,断言巧克力冰激凌是最好的口味对于一个人来说可能是真的,这是基于他们特定的味觉偏好。然而,在不考虑不同的味觉和意见的情况下,它无法被普遍接受。

因此,关于“巧克力冰激凌是每个人的最爱”等事情,这看起来可能很明显,因为你已经这样认为了(你的朋友也是这样认为的),但蒙田三难困境提醒我们,这并不足以证明。并非每个人都同意我们的观点——有时甚至专家也不同意!

蒙田三难困境对认知论的影响

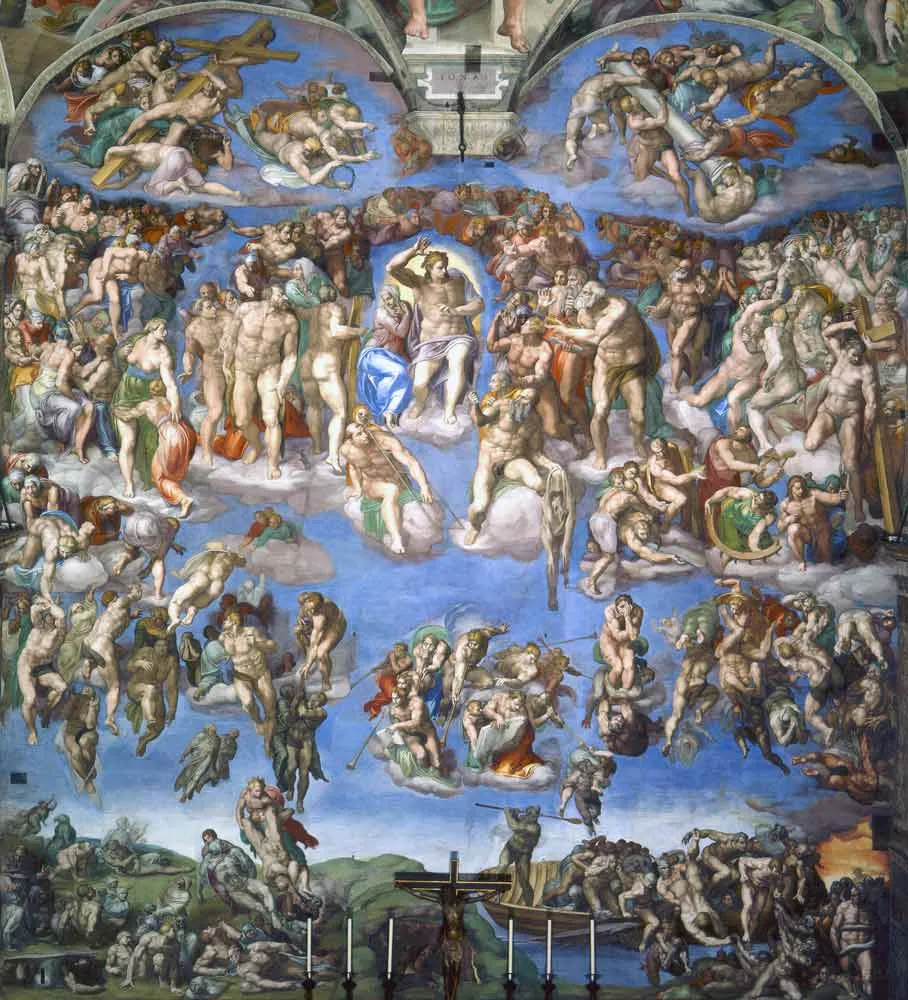

最后的审判,米开朗基罗,1536-1541年。来源:维基百科

最后的审判,米开朗基罗,1536-1541年。来源:维基百科

蒙田三难困境极大地影响了认知论领域。这个哲学难题挑战了我们对信念的可靠性以及我们实际能知道什么的想法。

它证实了一件事,那就是很难找到一个真正合理的理由来证明任何事情。我们的理由要么是循环往复,要么是永无止境,要么是最终归结为某人告诉我们的,而我们有理由相信。这对任何认为自己发现了不可否认的知识基础的人来说都是坏消息!

此外,蒙田三难困境质疑我们能够完全确定自己的信念的想法。它显示了证明知识是真实的总是存在问题。这种思维方式与可错性论一致,因为它表明,即使我们的信念似乎是正确的——而且确实得到了很好的支持——它们仍然可能是错误的!

此外,蒙田三难困境迫使我们仔细重新思考想法或论据。它确保我们不只是编造东西或重复听起来正确的东西,而是始终要求证据并解释我们的推理。

此外,蒙田三难困境导致人们争论其他解决这个问题的方法——比如寻找不同的想法“如何契合”(一致性主义)、考虑陈述某件事的环境(情境主义)或它在决定下一步行动时是否有用(实用主义)。

那么,用简单的话来说,什么是蒙田三难困境呢?

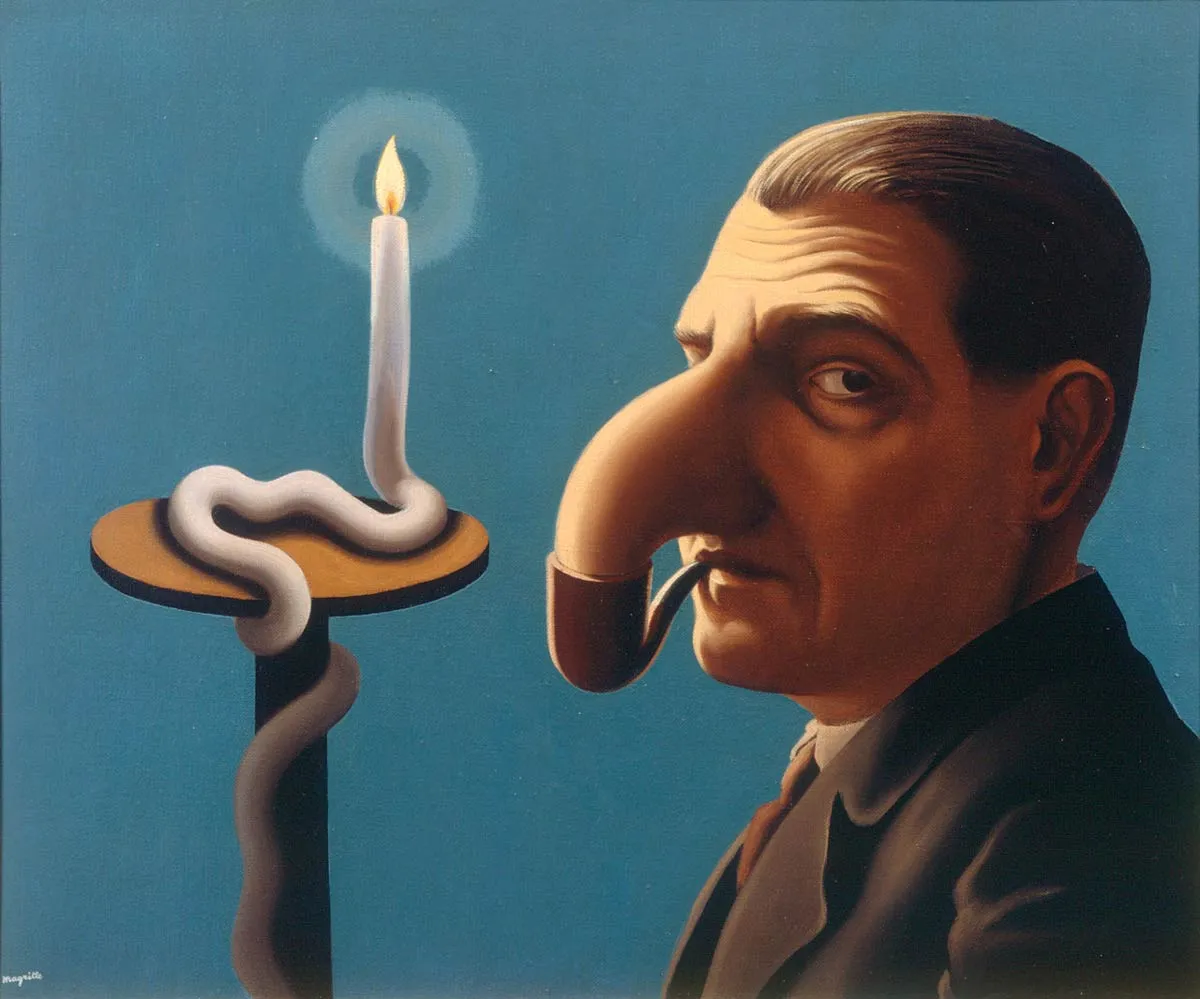

哲学灯,勒内·马格利特,1936年。来源:艺术品多种

哲学灯,勒内·马格利特,1936年。来源:艺术品多种

蒙田三难困境是一个哲学上的挑战,它质疑我们提供知识主张的最终证明的能力。它询问我们如何证明或证实我们所相信的东西的真实性。

蒙田三难困境指出,所有证明方法都有缺陷,因此我们要么从一个无止境的理由链开始(无限倒退),要么使用循环论证(以循环的方式争论),要么做出一些未经证实的假设(教条主义)。

换句话说,蒙田三难困境表明,很难在坚实的基础上建立任何信念,并突出了我们对事物绝对确信的局限性。

因此,它让人们审视他们是如何获得他们所知道的知识的——他们的想法背后是否有充分的理由或证据。此外,人们关于如何证明某件事是真实的传统观念也值得商榷。