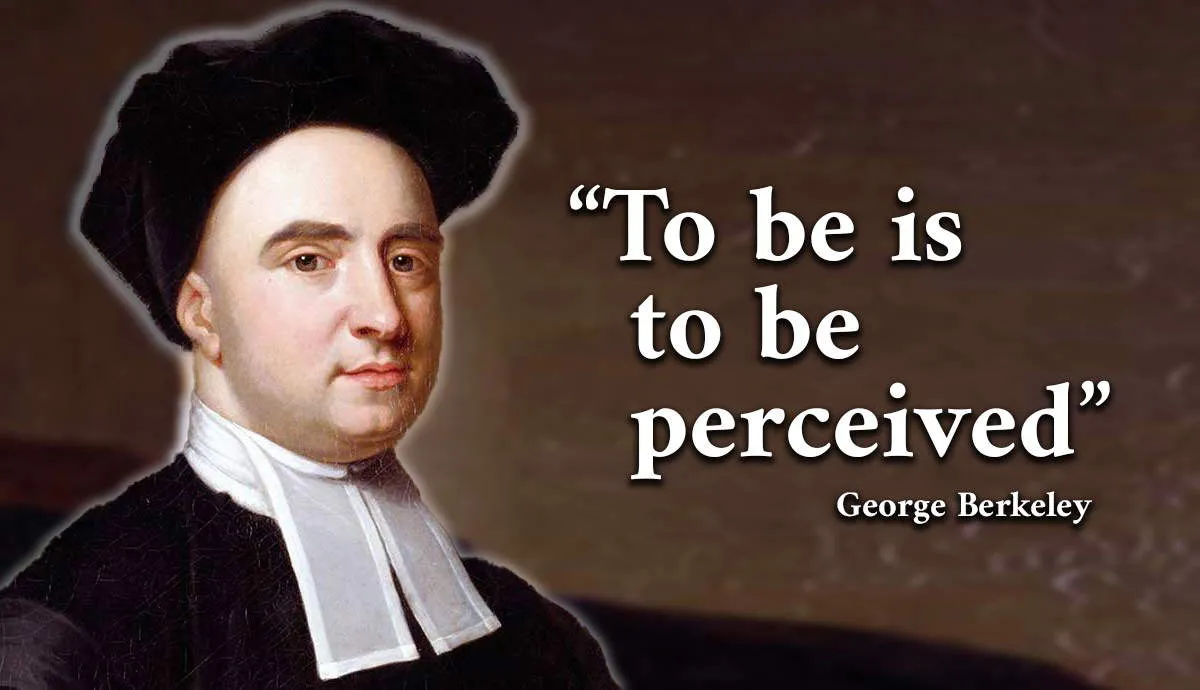

你是否曾思考过,世界是否存在仅仅是因为我们感知它?这就是乔治·贝克莱在他的唯心主义哲学中所表达的观点。这位18世纪的哲学家提出了一种非常大胆的观点:“存在即被感知”。在他看来,我们并非在发现客体,世界也不独立于我们的意识而存在。相反,客体与现实相连。让我们深入探讨这一有趣的观点,看看它如何与我们日常生活中对真实与虚幻的理解相一致。

乔治·贝克莱是谁?

乔治·贝克莱,出生于1685年,是18世纪早期一位具有影响力的爱尔兰哲学家。在都柏林三一学院学习后,他成为了一名圣公会牧师。除了哲学之外,贝克莱还有其他热情。他希望通过促进学习和社会福利来帮助塑造爱尔兰的未来。

但贝克莱并非那种仅仅在图书馆里思考宏大思想的人。他认为,思想和行动应该相辅相成——这也是他在18世纪20年代访问罗德岛时提出疯狂计划的原因。

贝克莱的计划很简单。他将在百慕大建立一所学院,不仅为欧洲殖民者服务,也为原住民服务,这些原住民在当时往往缺乏教育机会。不幸的是,他的计划未能实现。

尽管贝克莱热衷于学术,但他对科学也充满兴趣。他与当时最杰出的科学思想家交流,并对光学和数学尤为着迷。除了提出理论,他还亲自进行实验,特别是在视觉性质和光物理方面的实验。

贝克莱一生担任过多个学术职位和教会职位。他在1734年成为克洛恩主教。他的著作体现出敏锐求知的头脑和将哲学作为社会向善力量的愿望。这也是他的著作持续被人们阅读和尊敬的原因,而这些读者远不止哲学专业的学生。

贝克莱唯心主义的基础

在传统关于现实和存在信念受到启蒙运动挑战的时期,一位哲学家脱颖而出:乔治·贝克莱。

在一个由约翰·洛克和艾萨克·牛顿等巨匠主导的知识分子环境中——他们都在启蒙运动中发挥了重要作用——贝克莱提出了一个惊人的新理念。他认为,事物并非独立于人类感知而存在。这种信念体系被称为唯心主义。

虽然像洛克这样的思想家认为,物质是导致我们产生感知的原因,但贝克莱更进一步,简单地说,如果我们不感知这些物质,它们就不存在。这与人们先前所相信的观念形成了重大突破。也就是说,他认为,除了我们之外存在一个世界——完全独立于我们如何体验它。

在贝克莱看来,现实是由我们的感官体验构成的。这意味着我们感知到的东西并非外部客体的反射;它们就是这些客体。

贝克莱通过宣称事物只有在被感知的情况下才存在,不仅批判了启蒙运动关于知识(经验主义)的重要部分,还让人们更多地思考现实是什么。正因为如此,贝克莱改变了哲学家讨论许多主题的方式——他的思想产生了深远的影响。

存在即被感知:存在作为感知

乔治·贝克莱的哲学可以用“存在即被感知”这句话来概括。他认为,所有事物,包括客体和世界本身,都只因被感知而存在。这挑战了其他哲学家(无论是在他之前还是之后),他们认为存在一个独立于人类感官的物质世界。

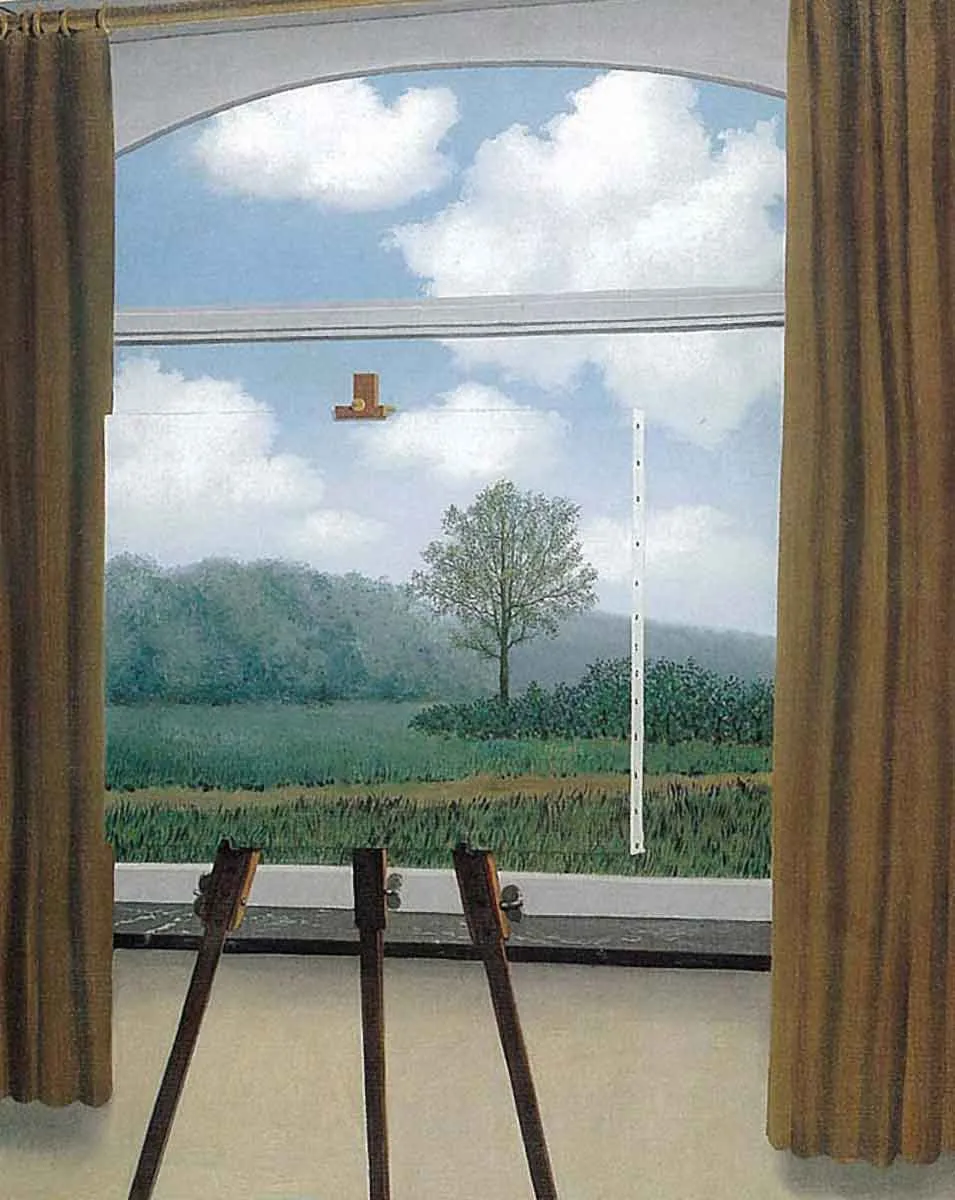

例如,如果森林深处有一棵遥远的树木,传统哲学可能会声称,无论是否有人看到它,这棵树都存在。贝克莱会反驳:“不,如果没有意识注意到它,这棵树就不能被认为以任何真实的方式存在。”它只有在被感知时才存在——它的存在与被感知者认识它直接相关。

现在,思考一下你周围的事物,比如你坐着的椅子或你的设备。根据贝克莱的说法,这些事物之所以真实,是因为你感知到它们。如果某件事物没有被任何意识(无论是人类意识还是神性意识)感知,那么它如何在你的现实中存在?

贝克莱极端的看待事物的方式不仅重新定义了我们在谈论“真实”时的含义,还让我们真正思考感知,以及它如何帮助塑造我们的世界。实际上,有些人可能会说它完全创造了这个世界。

上帝在贝克莱唯心主义中的作用

在乔治·贝克莱的唯心主义哲学中,事物只有在被感知的情况下才存在,上帝的作用对于支撑世界,使其在我们不看的时候不消失至关重要。

根据贝克莱的说法,必须有人始终看到所有事物,才能让任何事物持续存在——这个人就是上帝。因此,上帝一直在观察所有粒子以及存在的每一刻,充当一种终极意识,通过感知来维持每一件事物。

通过将上帝纳入这一理论,贝克莱也找到了一种方法来解决人们可能提出的某些问题。例如,即使全世界的人都在睡觉或在室内,没有看到月亮,但月亮仍然在夜晚停留在地球之上,因为有一位永远清醒的观察者一直在看着它。

这种神圣的监视确保宇宙保持一个连贯而稳定的现实,而不是一个断开连接的感知集合,这些感知随着人类意识的来去而闪烁出现和消失。

然而,贝克莱哲学中的这种神学转向引发了人们的兴趣和批评。批评者认为,依赖神圣的感知者可能会将哲学推理推向信仰领域。

它还引发了关于现实是否独立的问题——它可能仅仅是上帝为了他自己观察而创造的吗?这些神学思想让我们更深入地思考哲学、感知和灵性如何结合在一起。

主观现实和个体感知

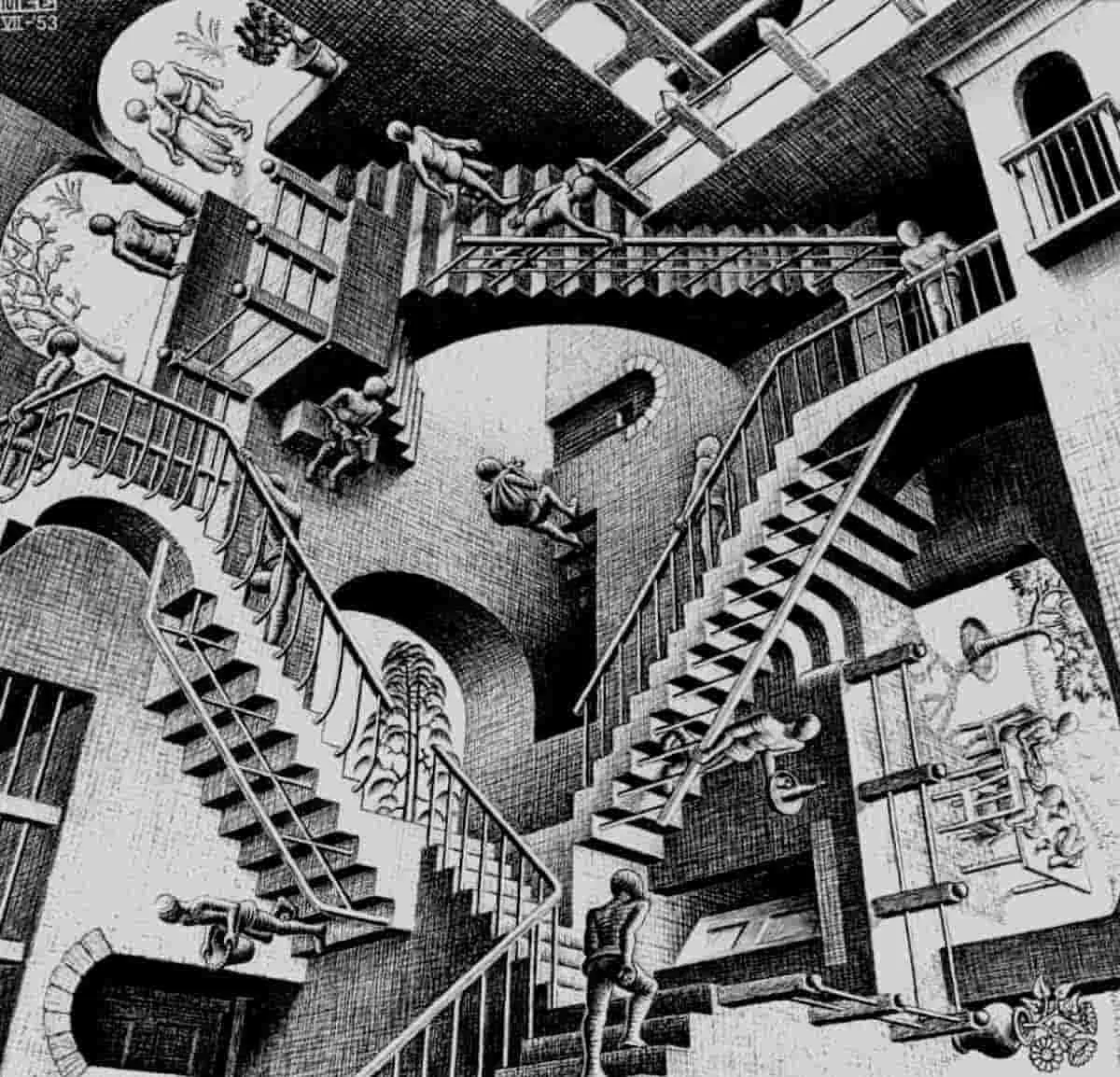

在乔治·贝克莱的唯心主义哲学中,主观现实的概念至关重要。我们自己的感知不仅有助于创造我们的世界,它们构成我们的世界。

这种听起来很激进的主张意味着,每个人认为的现实都是从他或她自己的感觉中产生的。贝克莱的立场也让我们思考知识的局限性:我们是否只能意识到我们能看到、触摸、听到、尝到或闻到的东西?

贝克莱的理论提出了值得思考的问题。如果我们的感知塑造了我们对事物的理解——事实上,如果它有助于构成我们对事物的全部体验——那么每个人对世界可能有截然不同的看法。

这引发了哲学困境,例如唯我论,即只有自己的意识才能确定其存在。如果现实是主观的,我们如何知道我们自己的思想之外的任何事物都是真实的?

贝克莱通过提出一种“共识验证”来解决这个问题:如果多个观察者以相同的方式感知某件事物,他们共同的感知证明了它的存在。这并没有解决问题,而是邀请我们更深入地与之作斗争。

实际上,贝克莱的方法揭示了哲学核心中的一个悖论。如果我们同意每个人(至少在一定程度上)创造了自己的现实,那么两个或多个人的体验如何才能相同?

通过探索这些想法,贝克莱促使我们重新思考我们所说的“现实”或“知识”的含义。他将我们带入一个新的领域,在那里我们必须思考集体理解如何与个体感知并存。

拒绝唯物主义和抽象理念

乔治·贝克莱的哲学的特点是对唯物主义的坚决拒绝——唯物主义相信存在一个独立于感知的外部世界。在贝克莱的批判中,他解构了物质的概念。他认为,我们认为是物质客体属性的属性——比如大小、形状和运动——只在被感知时才存在。

因此,说存在一个未被感知的物质客体就是说一个逻辑矛盾的东西:没有感知,这些属性就不可能存在。贝克莱对抽象理念的攻击也基于这种大胆的论断——抽象理念是他的同时代人普遍接受的概念,包括约翰·洛克等有影响力的思想家。

洛克认为,抽象理念是对可以由多个客体共享的属性的心理表征。例如,根据洛克的说法,我们形成了一个抽象理念,代表所有三角形(无论它们的大小、比例等具体情况如何)。

然而,贝克莱对此提出了异议,他认为我们根本不可能拥有抽象理念——我们的意识只能持有与我们感知本身一样具体和详细的理念。

通过否认物质实体和抽象理念的存在,贝克莱支持了他的唯心主义哲学。我们对客体的一切认识(包括客体本身)都来自我们对它们的感知。他说,如果没有人感知某件事物,它就不存在。

该理论极大地改变了哲学的方向。贝克莱没有争论人意识之外存在什么,而是建议更仔细地检查我们的意识感知什么以及如何感知。

那么,贝克莱的唯心主义是什么?

乔治·贝克莱的唯心主义认为,我们的感知创造了现实的结构。根据贝克莱的说法,物理客体——事实上,整个物质世界——只有在我们感知它们时才存在。

思考一下远处的森林中的一棵树。贝克莱会说,这棵树之所以存在,是因为某个意识(理想情况下,是无所不能的上帝的意识)一直在感知它。通过拥有这种神圣的感知者——这一概念有助于稳定他的哲学框架——贝克莱确保所有事物都具有持续存在,因为它们一直在被感知。

贝克莱将这一理念推向了更远。他还质疑,如果没有人感知,抽象理念是否可以与物质共存。

例如,根据贝克莱的说法,如果没有人感知三角形——包括它们的三个边和三个角——那么就没有一种叫做“三角形”的通用概念漂浮在某个非物质领域。

通过推动主观体验与独立于个体意识之外存在或不存在的事物之间的完全联系,贝克莱提出了一种新的思考唯心主义的方法。在这种方法中,我们不仅要考虑事实,还要考虑每个人如何根据他们看待事物的方式塑造他们自己的现实。