艺术与科学,这两个看似截然不同的领域,在大多数现代人的认知中,往往被视为情感与理性的象征。然而,这种泾渭分明的界限并非自古有之。从中古时代到近代,艺术与科学始终交织共生,彼此滋养。近代科学的发现激发了艺术的革新,抽象主义的兴起便是明证。如今,最前沿的科学机构与艺术家携手合作,革新技术,拓展人类对艺术的理解。让我们深入探究艺术与科学之间错综复杂的关系!

中世纪的艺术与科学

在欧洲中世纪,修道院等宗教机构成为了科学和准科学知识的中心。对自然世界的探索被视为对上帝神圣力量的宗教研究的延伸。尽管欧洲经历了基督教化,但许多科学思想通过来自伊斯兰世界以及希腊罗马古代的翻译作品传入欧洲。

在中世纪,我们今天所理解的艺术概念并不存在。绘画和雕塑等视觉实践被视为另一种必须赋予特定目的的工艺。从这个意义上来说,艺术与科学的对立,如同手工劳动与思想劳动之间的对立,后者被认为是一种更为尊重的活动。插图被用于科学手稿中以阐明其内容,而宗教艺术则帮助人们记忆圣经经文并建立视觉联想。对于中世纪的早期科学家来说,艺术仅仅是一种示意工具,与物理现实几乎没有联系。

文艺复兴:解剖学研究的繁荣

文艺复兴时代彻底改变了人们对艺术和科学作为广泛概念的理解。文艺复兴思想家认为,上帝是按照和谐的规律创造了世界,因此人类的目标是探索这些规律并将其应用于自己的创作。艺术变得与科学密不可分,艺术家们试图为他们的作品找到经验性的理由。阿尔布雷希特·丢勒和莱昂纳多·达·芬奇等艺术家出版了关于比例和几何学的理论著作。学习和实践艺术成为任何受过教育的男性的必要条件,因为它与智力和精神发展联系在一起。

即使从技术角度来看,科学与艺术也融合在一起。例如,在文艺复兴时期的意大利,艺术家和医生属于同一个专业行会。原因是他们都依赖于药剂师,医生从药剂师那里购买药物成分,而艺术家则购买颜料混合颜料。

在文艺复兴时期得到极大发展的解剖学研究,得益于尸体解剖的相对正常化和尸体研究的开展。这种令人不寒而栗的做法,甚至在那些致力于认真研究解剖学的艺术家中间也变得流行起来。著名的米开朗基罗进行了数十次解剖。他甚至与愤怒的死者亲属发生过争执,因为他们不想让自己的亲人被解剖。

解剖通常在最近被处决的罪犯的遗体上进行。此外,由于天气条件和温暖环境中尸体迅速腐烂,这种操作只有在冬季才能进行。这些限制使得学生几乎无法进行适当的医学研究。可供解剖的尸体也严重不足,这导致了令人毛骨悚然的盗尸和盗墓行为,并非为了墓中财物,而是为了埋葬的尸体。

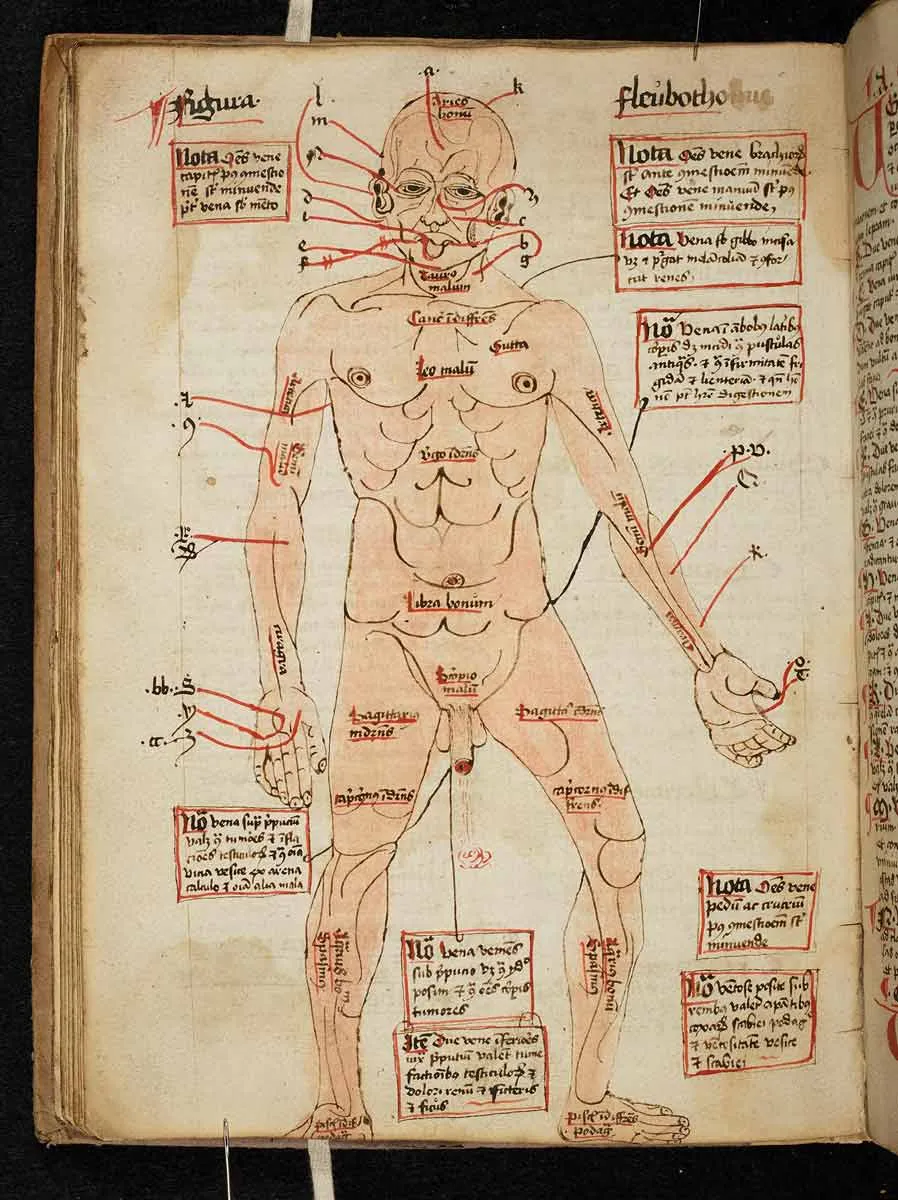

为了在法律范围内,仍然让学生熟悉人体,教授们开始寻求艺术家和工匠的帮助。科学插图在当时的欧洲已经很流行,但平面图无法提供完整的图像。因此,艺术家们开始制作三维解剖模型,模型的各个部分和器官可以拆卸。最初的模型比较粗糙,体积庞大,是用木头雕刻而成的,各个部件沉重,发出响声,让人联想不到活生生的人体。解决这个问题的完美方案是蜡,艺术家用蜡塑造并绘制模型,使其看起来像皮肤和组织。这些模型通常以女性形象出现,被称为“解剖维纳斯”。

解剖模型的艺术成分非常重要,远远超出了医生的直接需求。蜡制的“维纳斯”梳着辫子,在玻璃眼睛周围植入了真睫毛。她们中许多人脖子上戴着珍珠项链,看起来睡着了,而不是死了,尽管她们的肠子被展示出来。根据医生的记录,艺术家们特意将这些模型做得美丽,以免年轻学生被真尸体的血腥和气味吓倒。

布拉斯卡模型:现代科学的玻璃奇迹

植物和解剖模型的概念在整个19世纪蓬勃发展。其中最杰出的大师是来自德累斯顿的布拉斯卡家族。利奥波德·布拉斯卡和鲁道夫·布拉斯卡,父子俩都是著名的捷克玻璃艺术家,接受过波西米亚和意大利的传统训练。利奥波德·布拉斯卡主要制作珠宝、服装配饰和玻璃眼睛,就像人们对玻璃艺术家的期待一样。在空闲时间,他制作了玻璃植物模型,这些模型被视为昂贵的奇珍异宝,并没有给他带来任何收入。

在利奥波德·布拉斯卡从欧洲前往美国的一次旅行中,他的船在海上搁浅了数周。布拉斯卡感到无聊和担心,他花时间研究海洋生物,并在他的笔记本中进行素描。回到家后,布拉斯卡的一位朋友——德累斯顿自然历史博物馆馆长——请他将这些素描变成玻璃模型。在19世纪,保存海洋生物用于研究几乎是不可能的。五颜六色的水母和海葵在离开水几分钟后就会变成令人沮丧的垂死状态。甲醛,这对其他动物的保存有帮助,但对海洋生物毫无用处,完全破坏了它们脆弱的美丽。布拉斯卡凭借其独特的玻璃工艺技巧和对细节的关注,以极高的精度再现了海洋生物的美丽。哈佛大学是布拉斯卡模型最大的客户之一,他们为了教育目的订购了数百个海洋生物模型。

科学与现代艺术

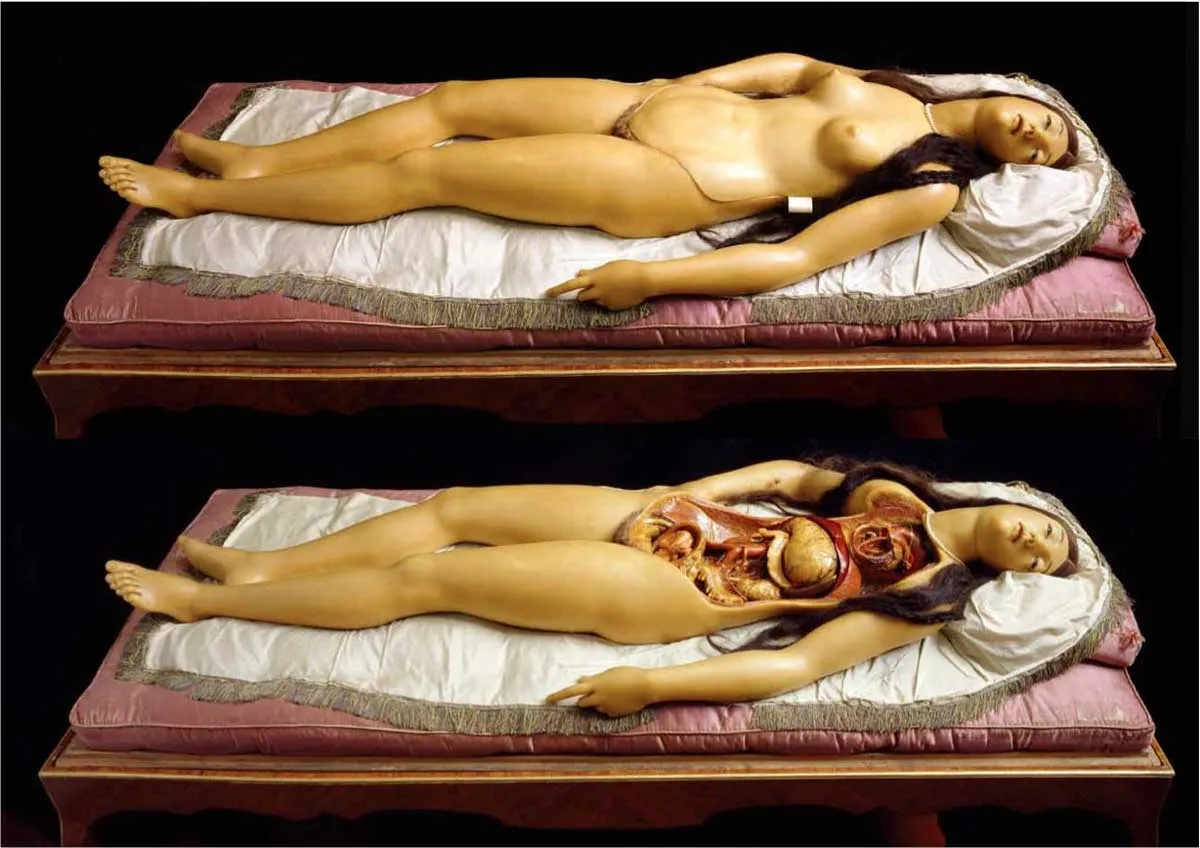

现代性带来了许多科学发现,从摄影和电话到粒子探索和不可见波。这个世纪许多最具开拓性的艺术家都对科学有着浓厚的兴趣,并将科学应用于他们的作品。著名的抽象先驱希尔玛·阿夫·克林特靠为植物和动物图谱制作插图谋生,她制作了花朵、叶子和身体部位的精确水彩复制品。这些技能帮助她发展了自己的非具象艺术语言。她的许多抽象作品包含对细胞结构或植物图案的视觉参考。她还对物理学感兴趣。在1913年发现原子多样性后,希尔玛·阿夫·克林特创作了一系列名为“原子”的绘画作品。

这个世纪的其他先锋艺术家也对科学怀有类似的兴趣。对他们所有人来说,尤其重要的是进化论。皮特·蒙德里安和瓦西里·康定斯基等艺术家将这一概念应用于灵性,试图触发人类灵魂和信仰的进化。其他现代艺术家,如古斯塔夫·克林姆特,他对达尔文主义和其他进化理论分支非常熟悉,他们采用了更为直观的做法。在他的“金色绘画”中,克林姆特描绘了宇宙和水域的原始环境,并用装饰元素来表现细胞和组织的片段。

当代艺术与科学:新的合作形式

如今,艺术与科学的合作不断发展,开创了新的可能性和环境。在将科学与艺术融合在一起的最著名人物中,有一位美籍以色列设计师——奈丽·奥克斯曼。奥克斯曼现任麻省理工学院教授,负责自己的实验室,她致力于功能性设计,这种设计既令人惊叹,又对环境无害。她最著名的作品之一是“丝绸馆”,这是一个茧状结构,并非由奥克斯曼及其团队建造,而是由一个由机械手臂协调的蚕群建造的。这种自然与技术的结合,使丝绸织物的生产既能持续下去,又不会对动物造成伤害,因为蚕并没有因此而死亡。

科学参考对于当代艺术领域的其他环保艺术家来说也很重要。丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松利用光、色和自然规律的理论,挑战我们对世界的感知,并引发我们对自然领域的积极改变。他最著名的作品之一是“为一种颜色而设的空间”,这是一个简单的白色房间,从天花板投射出强烈的黄色灯光。由于人眼的细微差别和波长,参观者会停止区分颜色,看到周围的一切都是黑白的。