“`html

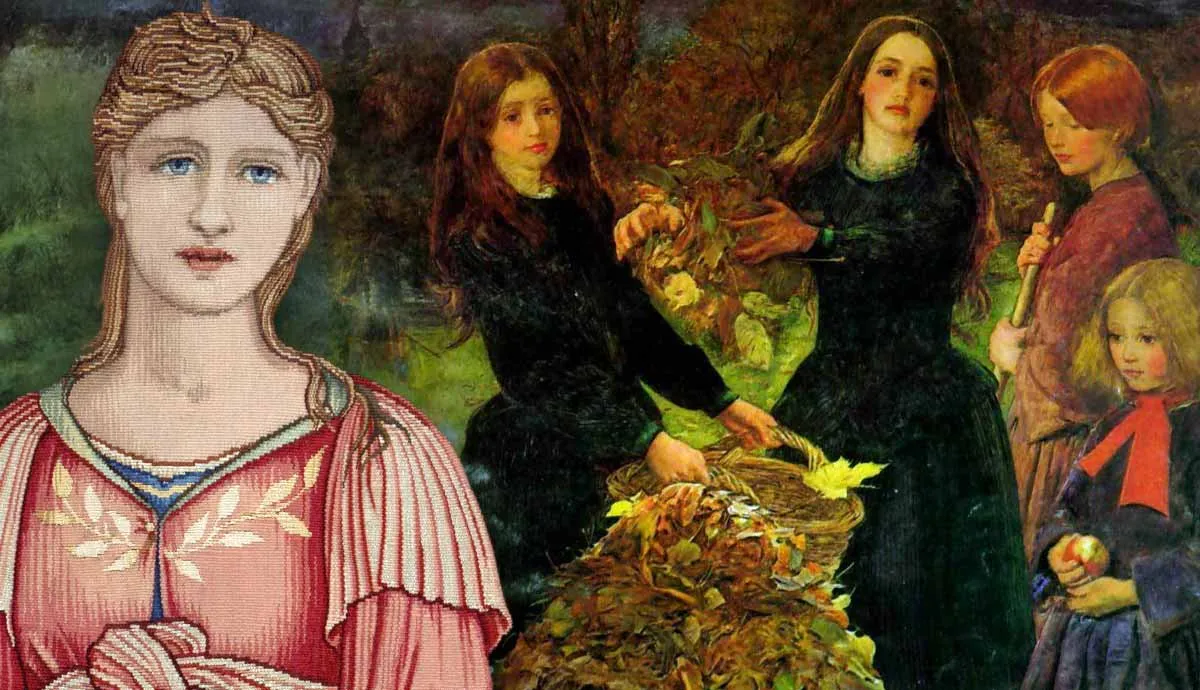

静物画领域,男性艺术家的作品数量远超女性。然而,静物画这一类型,比其他任何类型都更吸引女性艺术家参与创作,无论是出于无奈还是主动选择。本文将深入探讨静物画这一类型,以及为何历史上众多女性艺术家都以此为创作基础。

静物画的起源

尽管静物画通常与荷兰黄金时代绘画联系紧密,彼时静物画作品产量惊人,但静物画的历史远比这更久远,古埃及墓葬中便可发现早期静物画的例子。

至少在西方艺术中,静物画的第一次兴盛可能是在意大利文艺复兴后期,卡拉瓦乔在其约1600年的《果篮》中使静物画(或称“静物写生”,natura morta)流行起来。

在卡拉瓦乔的开创性静物画创作不久后,费德·加利齐亚等女性艺术家也开始涉足这一领域,证明了女性艺术家与静物画之间长期存在的关联。事实上,在加利齐亚63幅作品中,有44幅是静物画,其中包括有史以来最早的意大利签名及纪年静物画。

加利齐亚师从其父,在米兰生活和工作,身处天主教反宗教改革和科学进步的中心。她的静物画,包括她晚期的作品《苹果、梨、黄瓜、无花果和瓜静物》(约1625-1630年),融合了当时的科学知识(显微镜于1590年发明)以及宗教象征意义。

静物画的繁荣与意义转变

17世纪后期,荷兰黄金时代使静物画进一步繁荣。到1620年代,荷兰对静物画的需求日益增长。艺术史学家丽贝卡·比雷尔指出,这一时期的男性艺术家作品“再现了家庭空间的元素,同时完全净化了女性的丑陋、卑微和无趣的景象”。“相反,食物体现了财富,或描绘了摆上餐桌的贸易路线;在更暗淡的情绪中,物品象征着生命的短暂”(参见拓展阅读,比雷尔,第9页)。

汉斯·博龙吉尔1639年的《花卉静物》虽然描绘的是花卉图案,却很好地说明了比雷尔的观点。博龙吉尔的郁金香、玫瑰和银莲花艺术性地排列,既奔放又平衡,尽管这些花卉并非同时开放。

然而,他所描绘的郁金香尤其引人注目。“郁金香狂热”在荷兰黄金时代扮演着重要角色。在此期间,郁金香球茎成为奢侈品,象征着财富和地位。

然而,《花卉静物》创作于荷兰股市崩盘两年后。这场事件导致许多人在郁金香球茎投机中破产。《花卉静物》既炫耀财富和地位,又暗示了尘世财富的最终短暂性。玛格丽塔·哈弗曼1716年的《花瓶里的花》中也展示了郁金香,并在多拉·卡灵顿的《斯塔福德郡罐中的郁金香》中再次出现。

为什么历史上如此多的女性艺术家是静物画家?

前面提到的玛格丽塔·哈弗曼在进入皇家美术学院之前曾师从扬·范·豪伊瑟姆。对于像哈弗曼和安妮·瓦莱耶-科斯特(另一位法国艺术家,也是皇家美术学院的学生)这样的女性艺术家来说,被认为最适合女性艺术家学习的类型是静物画。顺便提一句,当时它被认为是“最低级”的艺术类型。

因此,即使女性获得了进入艺术学院的资格,她们仍然只被允许创作业余爱好者可能在客厅创作的绘画作品。正如丽贝卡·比雷尔所解释的那样:

“静物……成为了那些因为性别而无法学习人体解剖学课程的艺术家的领域。她们擅长这些绘画……但对于那些认真对待自己的技艺并渴望职业化的艺术家来说,这还不够。如果女性仍然无法绘制人体,那么她们就无法摆脱业余主义的指责,而没有人体,就不能尝试任何高级类型的绘画(宗教画、历史画或肖像画)。尽管越来越多的女性进入艺术学校,但她们发现自己仍在创作与前辈大致相同的主题,同样受到礼仪和宗教教条的约束。”(参见拓展阅读,比雷尔,第8页)。

超越约束:选择、便利与艺术表达

然而,正如比雷尔本人所承认的那样,静物画的创作对一些女性来说并非没有优势。此外,多拉·卡灵顿——她在著名的斯莱德美术学院学习,在那里她不仅被允许画裸体,而且还因此获奖——继续创作静物画,这表明某些因素(无论是便利还是偏好)继续吸引她创作静物画。

静物画的创作确实很方便。正如比雷尔所说,“对于那些没有时间、金钱或信心雇佣模特或占据工作室的女性来说,静物画的主题很容易获得,一旦家务缠身,这些物品也小到可以轻松地储存(或隐藏)”(参见拓展阅读,比雷尔,第8页)。然而,“静物画在很大程度上仍然代表着失败、束缚和雄心壮志受挫的一种形式,”比雷尔认为。

毫无疑问,在艺术界的眼中,卡灵顿未能达到她在斯莱德时期展现的才华,并非因为缺乏天赋,而是缺乏雄心壮志。毕业后,她很少展出自己的作品,即使展出,她也更喜欢匿名展出。

卡灵顿的兴趣也确实相当偏向家庭,因此自然与静物画这一类型相符。她(或许略带讽刺地)评论道,“厨房和食品储藏室一定程度上揭示了女性的性格”,她会根据利顿·斯特雷奇(她同居的人)的口味和饮食需求来制定菜单,并在1915年入住阿什汉姆府与布卢姆斯伯里集团的成员一起居住时,成功地煮熟了一颗韭葱,这既给她的主人留下了深刻的印象,也暴露了她属于下层中产阶级的身份。

因此,静物画是女性艺术家的一种主动选择还是一种略显低劣的妥协,仍然有待商榷。

凡妮莎·贝尔的静物画叛逆:超越家庭的艺术

凡妮莎·贝尔对静物画的兴趣——以及她相信静物画可以为她提供一种可行、真正现代的绘画方式——是在经济学家(也是“布卢姆斯伯里”成员)梅纳德·凯恩斯于1918年来到她的家查尔斯顿农舍,带来从埃德加·德加巴黎工作室拍卖会上购买的绘画作品时被激发出来的。

他用国家资金购买了大部分这些绘画,以保护这些珍贵的艺术品免受第一次世界大战的损害。然而,他也用自己的钱购买了四幅。其中一幅是保罗·塞尚的《苹果》。这幅画激励贝尔创作了她自己的苹果静物画,在构图中加入了她自己充满活力的艺术风格。

与卡灵顿(事实上,与大多数女性不同)不同的是,贝尔没有被家务劳动所困扰。她一生都有佣人。这意味着她的房子很干净,她的饭菜有人做,她的孩子有人照顾。对贝尔来说,静物画不需要完全局限于家庭。它可以超越家庭领域,具有更广泛的意义。

当家成为艺术:女性静物画的遗产

贝尔的作品并没有完全逃避家庭生活。事实上,在查尔斯顿,贝尔和邓肯·格兰特开始将他们的家改造成一件适宜居住的艺术作品。因此,比雷尔写道,“家将不会是她创作的绊脚石,不会是辛劳和分心的来源,而是一个提示——一种重新诠释和思考她那些需要不断发明和适应的想法的方法”(参见拓展阅读,比雷尔,第225页)。

正如静物画重新诠释了日常的家庭物品,并让我们重新审视它们作为构图整体的一部分一样,查尔斯顿可以被视为贝尔对大型静物画的伟大实验——即,一个活生生的静物画。

女性艺术家与静物画有着悠久而辉煌的历史。正如比雷尔所观察到的那样,静物画体现了“一些女性生活方式中最细微和最基本的组成部分。因此,它似乎呈现了‘通过见证这些生活的物品汇编而成的女性生活史’”(参见拓展阅读,比雷尔,第3页)。

无论为什么如此多的女性艺术家从事静物画创作,她们都证明了她们在这个领域的精湛技艺以及她们的艺术才能,即使是在逆境中。

拓展阅读:

Birrell, Rebecca, This Dark Country: Women Artists, Still Life and Intimacy in the Early Twentieth Century (London: Bloomsbury, 2022).

Garabedian, Maya, “Old Mistresses: Tracing the Origins of Still Life,” https://www.mutualart.com/Article/Old-Mistresses–Tracing-the-Origins-of-S/73210A36A14C79C4.

“Three Women Artists You May Not Have Heard Of,” https://www.nga.gov/stories/three-women-artists-you-may-not-have-heard-of.html.

“`