澳大利亚的历史,从英国探险家詹姆斯·库克于 1788 年登陆植物湾开始,是一段相对短暂的历史。然而,土著居民和托雷斯海峡岛民坚称,他们从远古时代就居住在澳大利亚。随着时间的推移,澳大利亚艺术逐渐融合了土著文化和西方文化。

当我们审视土著和非土著澳大利亚艺术家的作品时,我们看到的是共同经历的变革、暴力、相遇以及(希望)和解。例如,约翰·布拉克带领我们回到 20 世纪 50 年代的墨尔本,一个由战后乐观情绪塑造的殖民地空间,充满了典型的西方价值观。而当代艺术家本·麦基翁则描绘了一个完全不同的墨尔本,一个从土著视角过滤的多元文化大都市。最后,当我们深入研究土著艺术家克拉丽丝·坦金的作品时,我们被带到了澳大利亚的红色中心,看到了现代土著点画的复杂性。

1. 约翰·布拉克的《汽车》:战后墨尔本的面貌

在 1955 年创作的《汽车》中,约翰·布拉克(1920-1999)描绘了完美澳大利亚家庭的原型(当然,按照当时的标准)。丈夫和妻子坐在前面,两个孩子,一个男孩和一个女孩,坐在后面。他们都面向我们,只有丈夫专注于驾驶。他是完美的家庭男人,眼睛盯着路,双手稳稳地握着方向盘,告诉我们他是一个可靠的人,会保护家人的安全。如果德莱斯代尔的画作向我们展示了一个从大萧条影响中恢复过来的偏远战后澳大利亚,那么约翰·布拉克则是战后墨尔本的声音。

马奇拉斯的图片集让我们得以一窥布拉克所熟悉的城市,克里斯·马奇拉斯的《老式墨尔本明信片,1960-1990》。

布拉克最出名的作品是《柯林斯街,下午 5 点》,画中一群办公室职员下班回家,每个人都盯着同一个方向,麻木不仁,彼此漠不关心,但这幅画未能展现出正在塑造墨尔本的乐观情绪。

另一方面,《汽车》、《酒吧》、《新房子》、《男装》和《早餐桌》这些作品,只有在像 20 世纪 50 年代的墨尔本这样快速发展、充满活力但主要由白人组成的城市中才能构思和创作出来(限制非白人移民到澳大利亚的白澳政策一直持续到 1973 年)。

20 世纪 40 年代是死亡和毁灭的年代(1942 年达尔文轰炸,达尔文是澳大利亚北部的最大中心,这场轰炸在整个大陆都引起了震动,有些人甚至称之为“澳大利亚的珍珠港”)。而 20 世纪 50 年代则是增长、繁荣、物质主义和乐观主义的年代。

1956 年,墨尔本举办了奥运会,这是澳大利亚举办的第一届奥运会。这座城市的第一座摩天大楼在一年之前获得了批准。《汽车》充满了运动和乐观。它是社会崛起的产物。

然而,如果我们仔细观察这幅画,可能会注意到这个(表面上)幸福家庭成员的面容中隐藏着一些令人不安和令人不寒而栗的东西。他们的面容棱角分明,怪异,没有眼睛,几乎不像人。女人直视着我们:她正在笑,但她的脸却很怪异,笑容僵硬。她真的在笑吗?后座上的孩子们没有笑。他们真的是一个幸福的家庭吗?正如伟大的艺术家所做的那样,布拉克邀请我们去看看当时盛行的乐观主义外表背后的东西。

2. 本·麦基翁的《春街尽头》:多元文化墨尔本

墨尔本出现在布拉克的许多画作中。从他的视角窥视客厅和商店橱窗,我们看到的是一个殖民地城市。建造这座城市的土地的传统主人从未出现在画面中,仿佛他们从未存在过:他的作品中没有关于土著墨尔本的任何痕迹。而土著墨尔本艺术家本·麦基翁(1976)的作品则讲述了不同的故事。

麦基翁是维兰古人的后裔,维兰古人是南澳大利亚西海岸的传统主人,他们的领地从东部的盖尔德纳湖延伸到西部的澳大利亚大湾。毫无疑问,《春街尽头》是麦基翁最具代表性的作品之一。这幅画现在永久展出于维多利亚州立图书馆,是由澳大利亚挂毯工作室的团队手工编织的,团队成员包括米莉·福姆比、帕梅拉·乔伊斯、米莱娜·帕普林斯卡和艾玛·苏尔泽。

在麦基翁的挂毯中,墨尔本市中心的城市网格变成了地形图。使用鸟瞰视角是土著点画的典型特征,点画是世界上最古老、从未间断的艺术形式之一,也是土著人(关于土地及其资源以及人际关系)知识的宝库。从高处俯瞰城市的网格,我们看到的不是营地里的水坑、集会场所、水道、巨蜥或袋鼠、鸸鹋的踪迹,而是街道、建筑和树木。通过采用土著艺术中典型的鸟瞰视角,麦基翁架起了土著艺术和非土著艺术之间的桥梁,并重申了墨尔本的土著历史。传统的土著绘画包含着很多层含义,这些含义往往被非土著人忽视:《春街尽头》也不例外。

街道和十字路口被小的黄色点包围,正如麦基翁在维多利亚州立图书馆的一次采访中指出的那样,“赭石黄色是土著人几千年来用于装饰和仪式的一种传统颜料”。点变成了视觉提示,一种隐藏的信息,强调了土著人与这片土地的联系。通过这些点,我们意识到了一种沉默的存在,那就是库林民族的沃伦杰里·沃伊-沃伦和布努伦/布恩·沃伦人的存在,他们是墨尔本所建土地的主人。

麦基翁的作品受到诺曼·廷代尔(1900-1993)研究的影响,他在 1974 年将维兰古人的部落土地面积定为 56,000 平方公里(略超过 21,600 英里)。然而,直到 2022 年 12 月,他们才最终获得了原住民土地所有权,承认从烟熏湾南部的阿克拉曼溪到肯尼港,包括墨菲干草堆的圣石,超过 5,000 平方公里(超过 1900 英里)的土地一直是,也永远是土著人的土地。

廷代尔最初主要关注昆虫学,在 20 世纪 20 年代和 30 年代的几次考察中,他记录了来自澳大利亚各地土著社区的不可思议的族谱,包括 50,000 多名土著人,以及数千张肖像照片。多年来对澳大利亚偏远地区的实地考察,最终形成了《澳大利亚土著部落,他们的地形、环境控制、分布、边界和专有名词》(1974),这是非土著作者首次尝试全面消除关于土著人所谓的落后的殖民偏见。

廷代尔特别关注土著人与土地的关系,强调了他们与这片土地的文化和地理联系——这种联系在殖民入侵后被破坏了许多次,导致土著人流离失所和疏远。这些正是麦基翁作品所探讨的主题:疏离感和归属感,以及土著人与他们土地之间的独特联系,以及这种联系自接触以来是如何改变的。

20 世纪 60 年代对于库林人来说是一个关键的十年。自从与欧洲殖民者首次接触以来,特别是 1803 年,这两个群体之间的关系一直保持谨慎,如果不是友好的话。这种微妙的平衡很快就被打破了。在接下来的几十年里,库林人被劝阻并被禁止访问他们的祖先土地。从 20 世纪 60 年代开始,在 1869 年的《土著人保护法》颁布之后,维多利亚州各地出现了保护区和传教站。该法案赋予了土著人保护委员会决定(和限制)土著人及其子女在哪里以及如何工作和生活的权力。

根据 1901 年的人口普查,世纪之交时墨尔本有 46 名土著人居住。墨尔本迅速变成了布拉克所熟悉的城市:一个殖民地空间,主要由白人澳大利亚人居住,以及一些(有时是重要的)土著文化抵抗。

麦基翁表示,他故意选择将“焦点放在春街的顶端”,因为“在很多方面,它是维多利亚州的心脏;它承载着官方历史和对未来的记忆”。《春街尽头》提醒着我们墨尔本的土著历史。它也提醒着我们土著人的力量和韧性,他们尽管经历了多年的破坏和剥夺,依然生存下来,并能够适应。

3. 克拉丽丝·坦金的《米尼玛·马里卢·朱库鲁帕》:传承悠久传统的继承人

土著点画就像俳句,日本传统的俳句:它们表面看起来简单,实际上却蕴藏着丰富的意思。每幅画都包含着多层含义。在看似色彩缤纷的抽象线条、点和圆的图案背后,隐藏着一个只有入室者才能完全理解的故事。

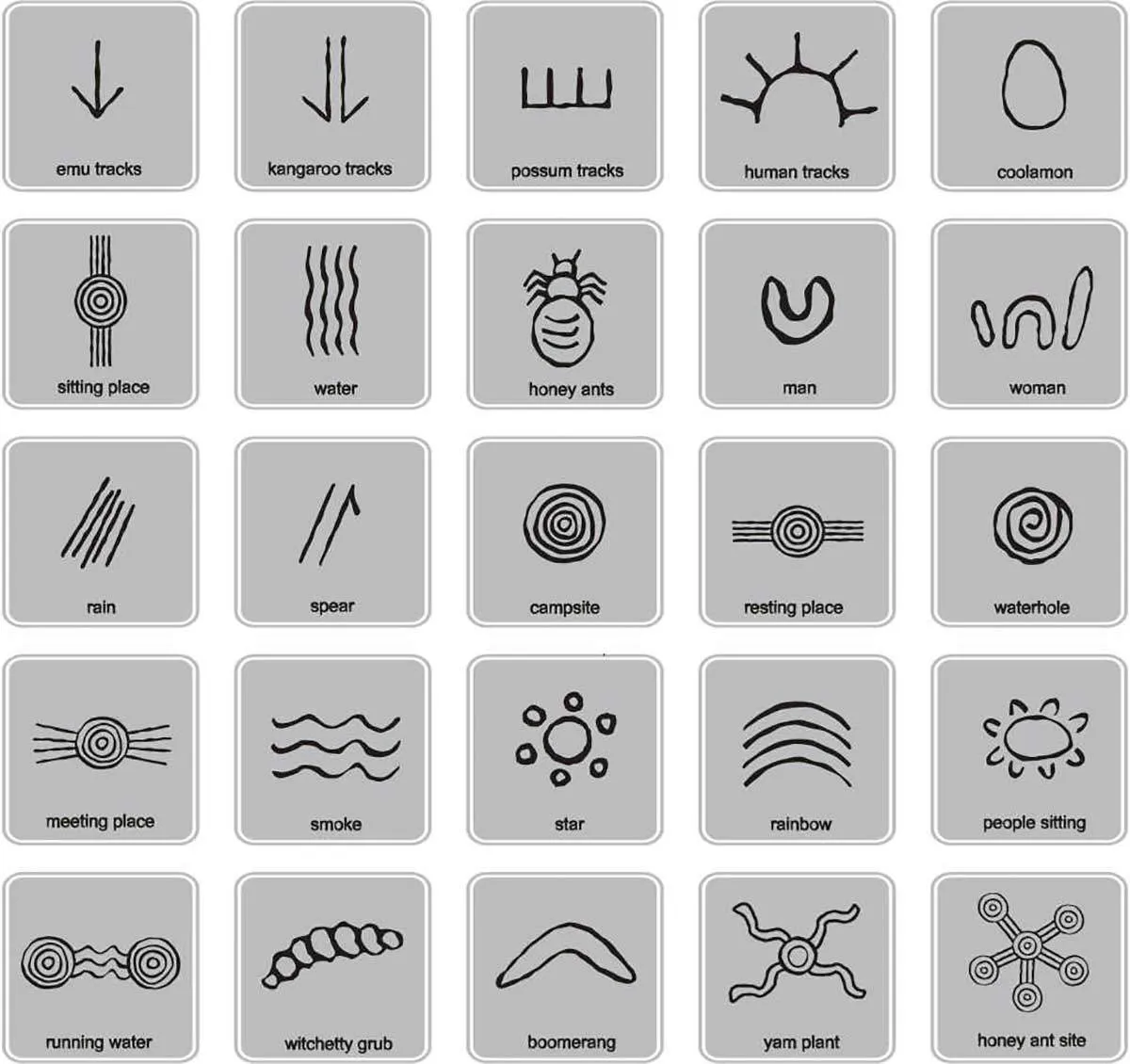

符号被用作叙事元素,作为一种编码的原始语言,用于传达实际和文化知识。如今土著艺术家使用的符号范围来自他们祖先的狩猎和追踪文化。它们超越了时间和空间。土著点画家克拉丽丝·坦金(1993)是这段共同历史的一部分。她是皮詹查查拉人,出生在爱丽斯泉,在一个艺术世家中长大——她的母亲是特蕾莎·贝克,她的祖母是凯·贝克,她的曾祖父是著名的吉米·贝克。

她的大多数作品都以马里卢的故事为中心,马里卢是皮詹查查拉人的祖先创造者之一。克拉丽丝的母亲经常带她去与这些故事相关的岩洞和地点,教她了解马里卢的故事。

在坦金与她的祖母凯·贝克共同创作的《米尼玛·马里卢·朱库鲁帕》中,我们从鸟瞰的角度看到了皮詹查查拉人的土地。传统上,圆圈(或一系列同心圆)代表营地、火堆或水坑。多个同心圆通过波浪线连接在一起,表示流水,而连接不同圆圈的平行线则代表从一个地方到另一个地方旅行的人——或祖先的梦时人物。

这些描绘指向土著艺术的总体目的:确保在恶劣的内陆地区生存,在那里,如果没有知道去哪里寻找,水和丛林食物可能很难找到。然而,土著点画不仅仅是简单的地理地图。

土著绘画中蕴藏着从远古时代就居住在这些土地上的人们的故事和神话。同样,梦时故事不仅仅是故事:它们是关于这片土地以及如何管理土地的知识宝库,关于它的水源和岩洞,以及人际关系。

例如,U 形表示一个人盘腿坐着,U 形是人在沙地上坐下的形状。女性通常用将 U 形与她们可能携带的物品(通常是一个挖掘棍或一个库拉蒙,即土著人用来携带丛林食物或水的传统袋子)并置来表示。同样,动物也用它们的足迹来表示。这可以是一对镜像形状,表示袋鼠,一个有三个点的足迹,表示鸸鹋,以及四个 E 形的标记,表示负鼠。土著画家今天使用的一些符号可以在澳大利亚各地的岩画遗址上找到彩绘或雕刻。

例如,在澳大利亚北部地区顶端的马宁格里达以西的阿恩汉姆地南部,有一个叫做纳瓦拉·加巴恩曼的岩石避难所:根据碳年代测定,这个遗址已经有 45,000 多年的历史,一直有土著人居住。土著点画家艺术运动比乍一看更具多样性。

例如,娜达·罗林斯(1936)以一种似乎与瑞典画家希尔玛·阿夫·克林特风格相呼应的风格,描绘了她的祖先五个最重要的水坑的故事。还有拉斯特·彼得斯(1935-2020),他在土著艺术的传统元素中融入了树木的剪影;还有艾莉森·芒提·莱利(1966),她以关于丛林食物和《七姐妹梦》的强有力系列作品而闻名;还有贝蒂·穆夫勒(1944),她的作品色彩鲜明。

还有琳达·西迪克·纳帕尔特贾里,她画的幽灵般的人物在沙漠中游荡,也许是对她小时候与家人一起穿过吉布森沙漠的旅程的提醒——从他们在麦凯湖附近传统的平图皮土地到里比格山。还有罗莎玛丽·佩蒂亚雷(1950),一个丛林女人,也是著名土著艺术家艾米丽·卡梅·克恩瓦雷耶的侄女,她的作品描绘了丛林药草的叶子。还有加布里埃拉·波瑟姆·努恩格里(1967),著名艺术家克利福德·波瑟姆·查帕尔特贾里的长女,她描绘了从母亲和祖母那里继承的梦时故事。还有丹尼尔·博伊德(1982),他以点画的风格描绘了殖民者的人物和场景。

这种多样化的创作方式证明了土著文化在现代澳大利亚的独特性和韧性。克拉丽丝·坦金通过她的作品,重申了土著梦时故事的美丽,以及一种平行艺术形式的重要性,这种艺术形式常常被非土著澳大利亚人忽视和否认。