二元论认为,身体是由物质构成的,而心灵是由非物质的东西构成的。与之相对的是唯物论,它认为心灵和身体都是由相同的物质、物理物质构成的。每个理论远不止这些基本原则,以下将对其进行探讨。

物质二元论

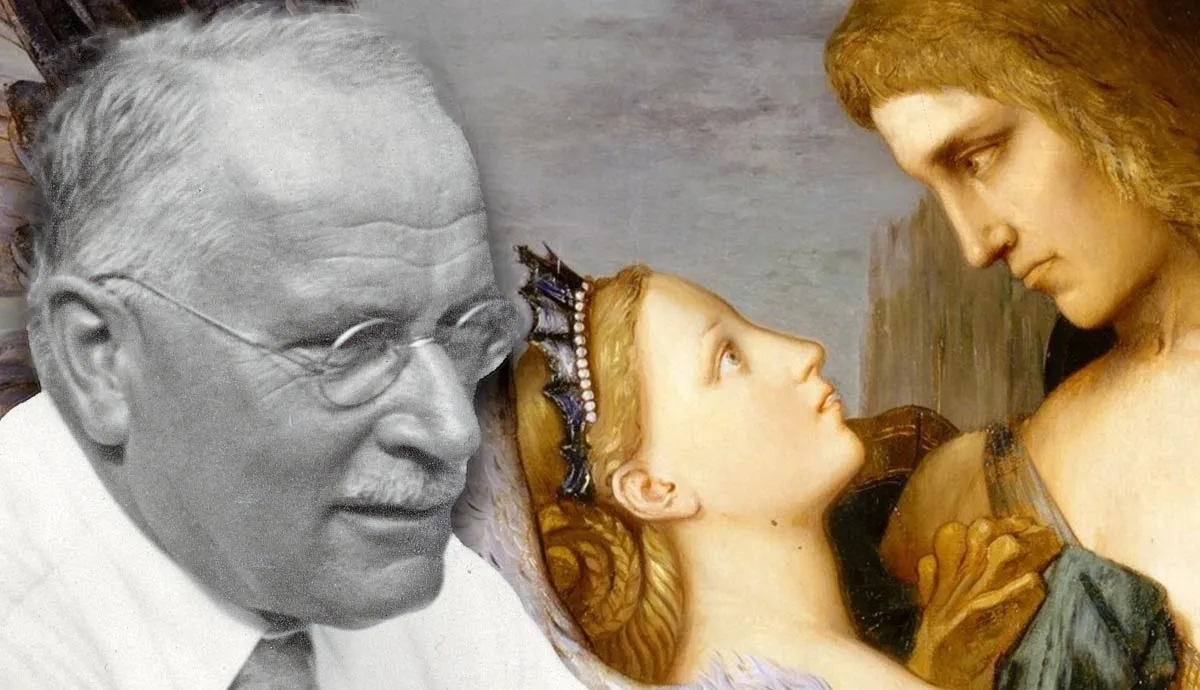

Rene Descartes by Frans Hals, 1647-1648. Source: Statens Museum for Kunst, Copenhagen René Descartes (1596-1650), 1647 – 1648, Frans Hals | SMK Open

Rene Descartes by Frans Hals, 1647-1648. Source: Statens Museum for Kunst, Copenhagen René Descartes (1596-1650), 1647 – 1648, Frans Hals | SMK Open

自古希腊哲学家以来,人们就一直在为二元论辩护,现代二元论被广泛认为起源于勒内·笛卡尔,他断言心灵是由与我们身体组成的物理物质不同的东西构成的。在这种观点中,心灵是由精神物质构成的,而身体是由物质物质构成的。

这种形式的二元论通常被称为物质二元论或笛卡尔二元论。然而,重要的是要注意,关于物质二元论存在多种观点,因此在特别谈论笛卡尔的思想时,笛卡尔二元论是最准确的术语。

物质二元论中一个常被提及的立场是交互作用论,它断言心灵和身体相互影响(Chalmers,2002)。例如,心跳加速会导致焦虑的心理状态,反之亦然。交互作用论最大的问题是如何调和非物质的心灵对物质身体的作用以及物质身体对非物质心灵的影响。

解决非物质心灵对物质身体产生因果作用的明显不可能性的一个方法是将它们之间的相互作用归因于上帝。这是笛卡尔最终赞成的观点,这使得笛卡尔的二元论成为一种交互作用的物质形式。然而,还存在另一种形式的二元论。

性质二元论

Tractatus de Homine, 1677. Source: Descartes’ ‘Treatise of Man’ – Becker Medical Library (wustl.edu)

Tractatus de Homine, 1677. Source: Descartes’ ‘Treatise of Man’ – Becker Medical Library (wustl.edu)

附现象论认为,虽然身体可以影响心灵,但心灵却不能影响身体。该理论保留了我们对物理定律的理解,即一些非物质物体不能作用于物质物体(Chalmers,2002)。这意味着根据附现象论,心跳加速会导致焦虑的心理状态,但焦虑的心理状态不会导致心跳加速。

这是一种性质二元论,它认为,虽然心灵和身体具有不同的属性,但只有一种物质:即物理物质。从这些物理物质中产生了心理现象,因此得名附现象论。

该立场断言,心灵及其伴随的心理活动仅仅是大脑的副产品。关于这种形式的性质二元论最难调和的是,心理状态如何能对我们的身体,进而对我们的行为没有任何影响。这似乎与我们的直觉相矛盾,我们认为,如果你想,“我想走到隔壁房间”,并且你真的这么做了,你的想走到另一个房间的心理状态导致了你随后走到那里的行为。

唯物论和行为主义

Illustration of mental human experience, 2017. Source: Pixabay

Illustration of mental human experience, 2017. Source: Pixabay

如上所述,附现象论在试图解释行为时会导致问题。解决这个问题的一种方法是唯物主义行为主义。在唯物论中,没有单独的物质构成心灵;与我们目前对宇宙的理解一致,只存在物理物质。

行为主义(不要与心理学中常提到的行为主义混淆),由哲学家吉尔伯特·莱尔 (1949) 提出,反对二元论,并最终得出结论,二元论者犯了范畴错误,将其将一些非物理过程归因于心理状态。

为了进一步阐述这种所谓的错误,请考虑以下情况:虽然我们可以观察到另一个人的外表,听到他们的声音等等,但我们永远无法观察到他们的思想。从这个陈述中得出结论,心理状态是与我们可观察的物理世界完全分离的内部过程。但这真的是这样吗?还是说心理状态与(目前)一些未知的物理过程混淆了?

最终,莱尔的 行为主义断言,心理状态与某种行为相关联。例如,疼痛是与皱眉行为相关联的心理状态(Ryle,1949)。

对这一立场的简单反驳是,人们对同一件事的反应不同。A 人可能会因疼痛而皱眉,而 B 人则保持冷静,没有表现出任何明显的痛苦迹象。有些人可能因悲伤而哭泣,而另一些人却无法流泪。话虽如此,唯物论提供的不仅仅是行为主义。

同一性理论

3D illustration of neurons, 2023. Source: Pixabay

3D illustration of neurons, 2023. Source: Pixabay

同一性理论在 1950 年代末发展起来,主要由 U.T. Place 和 J.J.C. Smart 提出。在这个理论中,心灵和大脑是同一的,这意味着心理状态与大脑状态相同。

Place 以看到绿色残像为例。这种残像并不存在于外部世界,也不存在于大脑中。这导致了现象学谬误,即由于颜色无法与大脑过程联系起来,因此它不是描述与颜色体验相关联的心理状态的可行方法。

然而,这相当于将体验的描述等同于现象本身。我们通常使用语言来谈论主观体验的方式并不意味着它准确地描述了产生这种体验的过程。换句话说,仅仅因为我们经常用类似的术语谈论我们如何感知事物,并不意味着这些术语实际上描述了我们的大脑如何实现这种感知。

请记住,心理状态的来源可以通过科学研究来发现。这与现代神经科学一致,神经科学试图通过 fMRI 将心理状态与实际的神经活动联系起来。例如,现在已知杏仁核是大脑的“恐惧中心”。因此,同一性理论似乎是现代哲学的一个有力竞争者,但它并非没有受到批评。

对同一性理论的主要反对意见是多重实现性,它认为,心理状态不一定需要大脑才能存在。这与当前关于人工智能和意识的争论有关:机器能有意识吗?如果计算机能够创造意识,那么心灵就不能等同于大脑,因为它们可以通过其他方法来创造。

功能主义

Illustration of mind as machine, 2024. Source: Pixabay

Illustration of mind as machine, 2024. Source: Pixabay

在 1960 年代,哲学家希拉里·普特南、大卫·阿姆斯特朗和大卫·刘易斯各自发展了不同形式的功能主义,该立场认为心理状态是认知系统中某种功能状态。普特南主张机器功能主义,认为心理状态是计算机器的函数,从而使这些状态可以被多重实现(Chalmers,2002)。

理论上,除了大脑之外的东西也可以拥有心理状态。这让人想起当前关于人工智能和意识的争论。然而,功能主义并不仅仅局限于计算形式。

阿姆斯特朗 (1981) 提倡分析功能主义,这与上面提到的同一性理论更加一致。他认为,如果我们能够发现一种大脑状态,可以证明它会导致疼痛,那么这种大脑状态实际上就是疼痛。在这种观点中,心理状态就是大脑状态。

刘易斯 (1972) 更进一步发展了阿姆斯特朗的方法,认为我们关于心理状态的共同陈述,如果汇总起来,就能解释处于某种心理状态的含义。例如,人类通常有几种描述疼痛体验的方式,如果将所有这些陈述结合起来,结果将是疼痛心理状态本身的实际定义。

对功能主义的主要批评是,它无法解释拥有心理状态的定性体验。这些定性体验在哲学中通常被称为感知。也许最著名的例子来自托马斯·内格尔 (1974) 的文章《成为一只蝙蝠是什么感觉?》,文章指出,即使我们描述了蝙蝠意识体验背后的所有生理学,我们仍然不知道成为一只蝙蝠到底是什么感觉!

这一切意味着什么?

Illustration of questioning, 2017. Source: Unsplash

Illustration of questioning, 2017. Source: Unsplash

关于心灵是什么,它如何运作以及如何才能拥有心灵,存在着许多不同的想法。本文只是对心灵哲学中主要理论的简单介绍。如前所述,二元论与唯物论的比较远不止简单的“心灵/灵魂是一个独立于身体的实体”和“所有事物,包括心灵,都是物质的”。许多哲学家已经提出了令人信服且合乎逻辑的论据,但到目前为止,还没有人知道心灵到底是什么。

虽然心灵哲学最大的问题是意识的难题,但这门学科探索了多种途径。

参考资料

Armstrong, D. M. (1981). The nature of mind. University of Queensland Press.

Chalmers, D. J. (2002). Philosophy of mind: Classical and contemporary readings. Oxford University Press, Inc.

Lewis, D. (1972). Psychophysical and theoretical identifications. Australasian Journal of Philosophy, p. 50. https://doi.org/10.1080/00048407212341301

Nagel, T. (1974). What is it like to be a bat? Philosophical Review, p. 83.

Place, U. T. (1956). Is consciousness a brain process? British Journal of Psychology, 47. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1956.tb00560.x

Ryle, G. (1949). The concept of mind. University of Chicago Press.

**心灵哲学:探寻意识的本质**

在哲学领域,心灵哲学是一个古老而充满争议的学科,其核心问题在于探寻意识的本质。它探讨了心灵与身体之间的关系,以及思维、感觉、知觉、意愿等心理现象的本质和来源。纵观历史,哲学家们提出了各种理论试图解释心灵的奥秘,但至今仍未找到一个完全令人满意的答案。

**二元论:心灵与身体分离**

二元论认为,心灵和身体是截然不同的实体,并非简单的物质关系。最著名的二元论者是勒内·笛卡尔,他提出了著名的“我思故我在”的哲学命题。笛卡尔认为,心灵是独立于身体存在的,它具有非物质的属性,可以独立思考和体验情绪。他认为,心灵可以与身体交互,但两者之间存在着本质上的区别。

**物质二元论的困境:交互作用之谜**

物质二元论面临着许多挑战,其中最突出的问题是如何解释心灵和身体之间的交互作用。如果心灵是非物质的,那么它如何影响物质的身体?例如,当我们想移动手臂时,是心灵发出指令让手臂运动,还是身体自主地做出反应?物质二元论无法提供一个令人信服的解释,这也引发了许多哲学家对该理论的质疑。

**性质二元论:心灵是身体的属性?**

为了克服物质二元论的困境,一些哲学家提出了性质二元论。性质二元论认为,心灵与身体虽然存在本质上的联系,但心灵只是身体的属性或特质。它认为,心灵的活动源于大脑的物理过程,但心灵本身并非独立于身体存在的实体。例如,疼痛是一种心理体验,但它与大脑中特定区域的活动密切相关。

**附现象论:心灵的无力?**

附现象论是性质二元论的一种特例,它认为,心灵无法对身体产生任何因果影响。它认为,所有思维、感知和情绪都是大脑活动的副产品,心灵只是被动地接受着身体的指令。附现象论试图保留我们对物理定律的理解,但它却无法解释我们许多日常的体验,例如,当我们感到恐惧时,是恐惧促使我们逃跑,还是身体自主地做出反应?

**唯物论:心灵与大脑相同?**

唯物论则完全摒弃了心灵的独立性,它认为心灵是物质的,与大脑是同一的。唯物论者认为,所有的心理现象都可以还原为大脑的物理过程,心灵本身就是大脑活动的产物。这一观点得到了现代神经科学的支持,神经科学的研究表明,不同的心理活动与大脑的不同区域相关联。

**同一性理论:心灵就是大脑状态**

同一性理论是唯物论的一种形式,它认为,心理状态与大脑状态是完全相同的。例如,当我们看到红色时,这种体验可以被还原为大脑中特定神经元的活动。该理论试图将心理状态与神经活动联系起来,但它也面临着一些挑战。

**多重实现性:心灵可以多种形式存在?**

多重实现性认为,心理状态可以有多种实现方式,并非只有大脑才能产生心灵。例如,未来的科技可能能够创造出拥有心灵的机器,这便意味着心灵并非与大脑相同,而是可以有多种形式的存在。

**功能主义:心灵的功能状态**

功能主义认为,心灵的功能状态是重要的,而非构成心灵的物质或结构。它认为,心灵的本质在于它所执行的功能,而非构成它的物质基础。功能主义试图解释心理状态是如何在不同的系统中实现的,例如,人类大脑、计算机和未来的机器人。

**意识的难题:难以捉摸的体验**

在心灵哲学中,意识的难题是最为棘手的议题之一。意识是指我们对自身和外部世界的觉知,它是我们体验世界和自身的方式。但意识的本质却令人困惑,我们无法完全解释它如何产生,以及为什么我们会有意识体验。

**对意识的解释:从神经科学到哲学**

近年来,神经科学取得了重大进展,为我们理解意识提供了新的视角。研究表明,意识可能与大脑中特定区域的活动相关联。一些哲学家认为,随着我们对大脑的了解越来越深入,我们最终将能够彻底揭示意识的奥秘。

**心灵哲学的意义:理解自身和世界**

心灵哲学是一个充满争议的学科,它挑战着我们对自身和世界的理解。它促使我们思考心灵的本质、意识的来源以及何为真正的“我”。尽管心灵哲学的许多问题至今仍未得到解决,但它对于我们理解自身和世界具有重要的意义,它让我们对自己的思想、情感和体验有了更深刻的认识。