传统认为,《约翰一书》、《约翰二书》和《约翰三书》都是使徒约翰的作品。这些作品探讨了与《约翰福音》相似的主题,有时还会提及《约翰福音》宣告的内容。《约翰二书》针对的是“道成肉身”论,即耶稣没有以肉身降临世间。它强调要服从上帝爱的诫命,这是十诫第二部分(《马太福音》22:37-39)的核心原则。

作者和时间

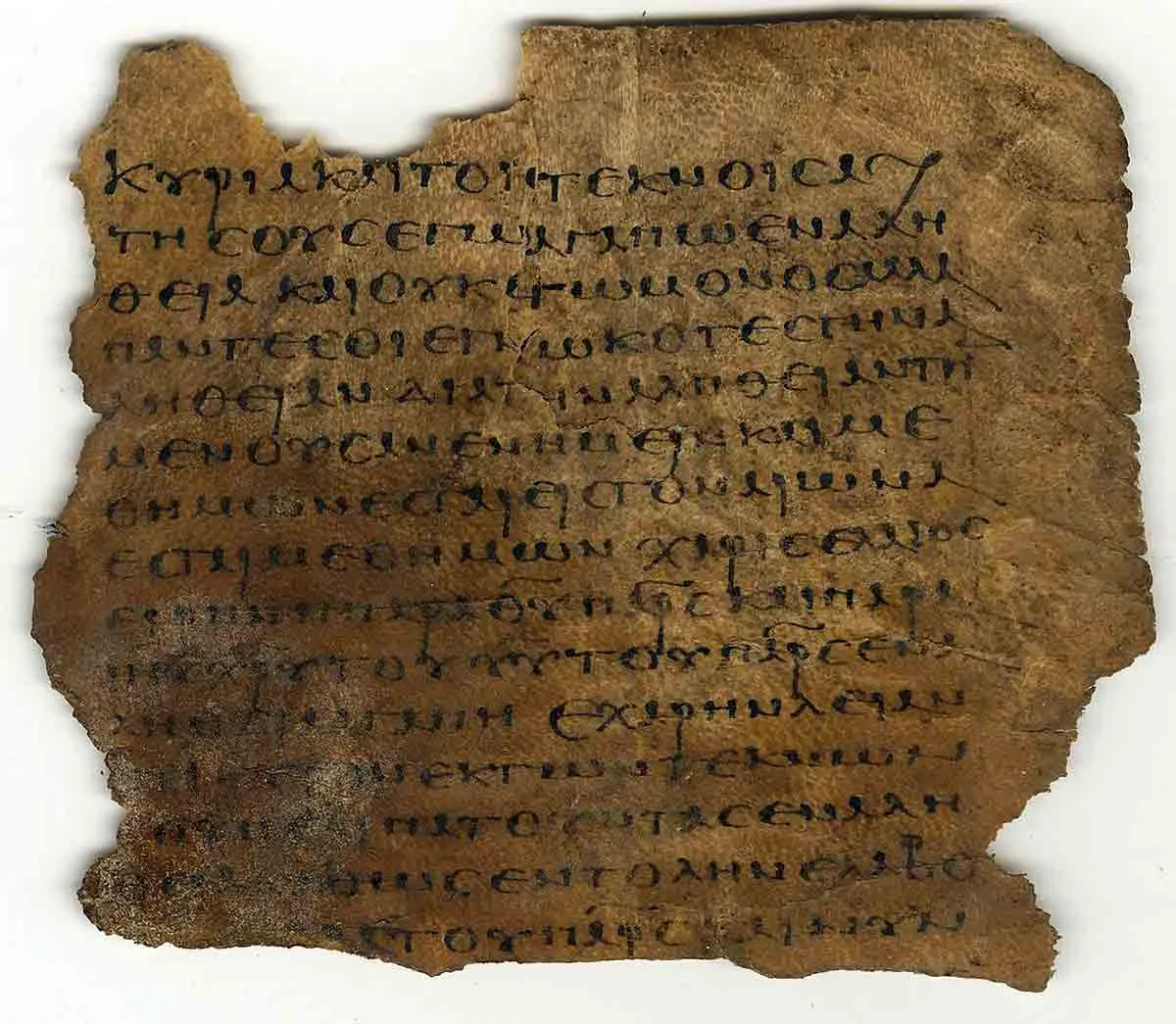

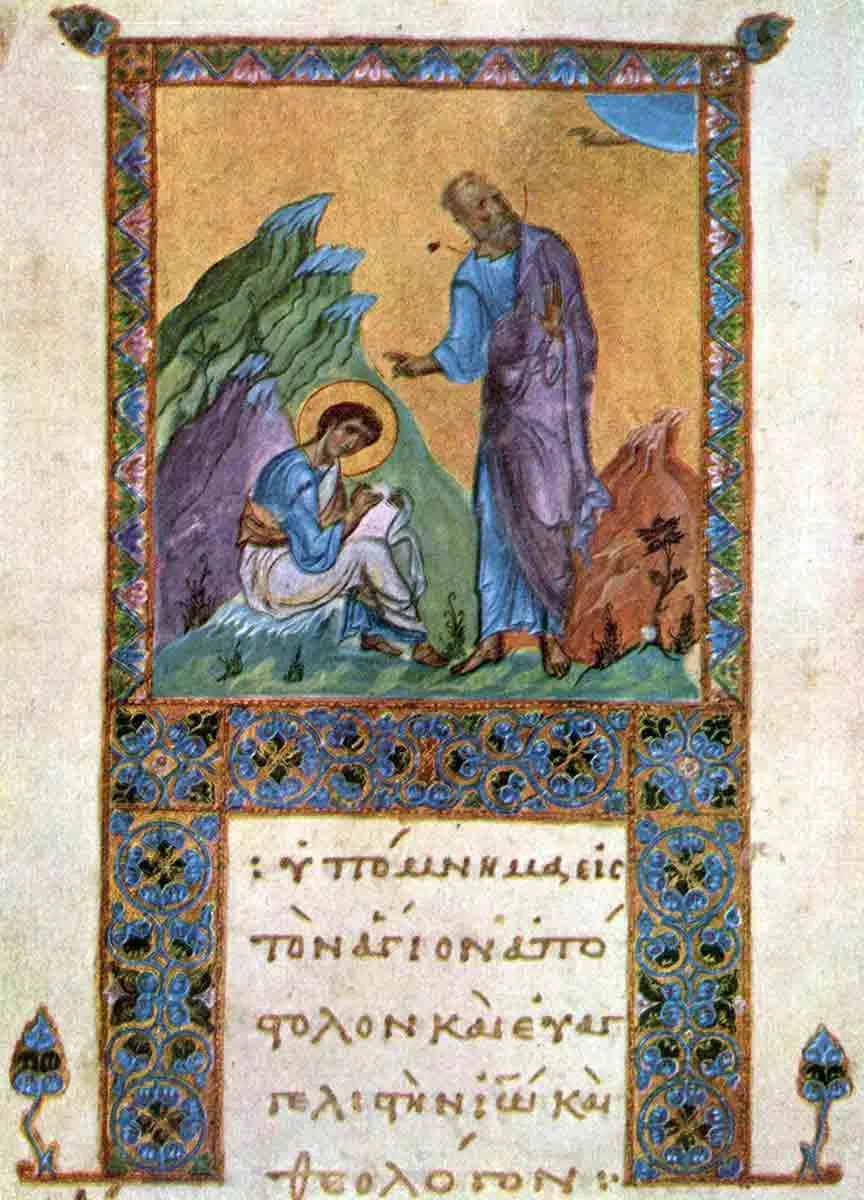

传统上,早期教会认为使徒约翰写下了约翰福音书,包括《约翰二书》。然而,从公元2世纪开始,教会教父就开始质疑这一归属。如今,大多数学者认为,亲爱的使徒约翰并不是作者。但他们也相信,写下这三封书信的作者是同一个人。

作者的时间和地点也存在争议。许多学者认为,这封书信起源于以弗所,不过有些人认为它来自大马士革。写作时间可能是公元1世纪后期,大概在公元85年至95年之间。

历史背景

《约翰二书》是由“长老写给蒙拣选的妇人和她的儿女”。作者在教会中具有权威,他的智慧和正直得到读者的认可。在圣经中,上帝称他的子民为纯洁的妇人。

利用这个隐喻,我们可以推断作者在《约翰二书》中将其应用于一个当地的教会。考虑到书信结尾的致敬,其中提到了姐妹和她的儿女,这封信很可能是从一个教会寄往另一个教会的。对妇人的称呼很可能指的是信徒群体,而儿女则指的是构成这个群体的信徒。

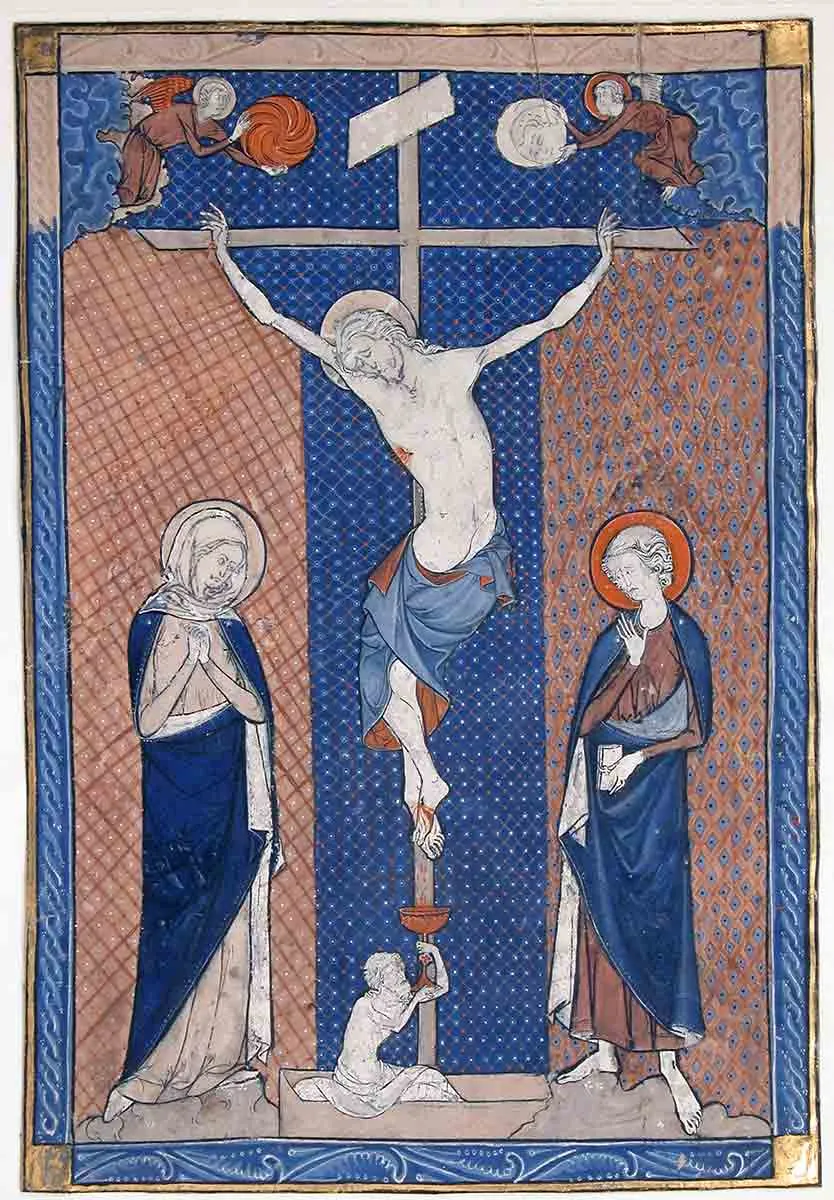

考虑到书信的内容,诺斯替主义者关于“道成肉身”论的教导似乎对信徒群体构成了威胁。“道成肉身”论认为基督是以灵性的方式降临的,而不是以肉体的形式。这个词来源于希腊语单词dokein,意思是“似乎”或“出现”。本质上,这种理论教导基督是一个幻影,是一个拥有了人类体验的精神存在。它基于一种二元论的世界观,认为物质世界是邪恶和腐败的,因此,基督不可能以肉体的形式出现,并让自己暴露在这样的邪恶之中。

《约翰福音》中关于耶稣的记载经常以明确的物质方式描述他,例如他吃饭,或者人们触摸他(《约翰福音》20:25-29;21:10-13)。约翰后来在《约翰一书》和《约翰二书》中继续讨论这个问题。当其他使徒写下他们的福音书和书信时,这种诺斯替主义教导带来的挑战还没有显现出来,但由于约翰是最后一位活着并写作的使徒,他能够针对他那个时代流行的错误教导。诺斯替主义在几个世纪内对早期教会构成了严重挑战。“道成肉身”论的危险在于它否认了基督的真实受苦和死亡,而这是救赎概念的核心。

结构

问候语(《约翰二书》1-3)

发信人自称为长老,并给“妇人”写信,并送去祝福。

表达喜乐和命令要爱(《约翰二书》4-6)

约翰表达了他发现信徒群体服从真理的诫命并实践他们的信仰的喜悦。

警告不要受迷惑和避免他们的影响(《约翰二书》7-11)

长老在这封信中需要解决的问题是一种挑战基督肉身显现的诺斯替主义形式。

问候(《约翰二书》12-13)

约翰表达了他希望能够访问这些信徒群体,以便面对面地与他们分享更多内容。表达这种愿望的方式表明他关心他们并且爱他们。他称他们为姐妹,并在书信的开头和结尾提到了发送方和接收方的姐妹以及她们的儿女,这突出了他对扩展的基督徒群体作为一个家庭的看法。

主要主题

爱的诫命

《约翰二书》4-6与《约翰一书》2:3-8相呼应。在这两个例子中,经文都提到了“新诫命”,它从一开始就存在。这似乎是一个自相矛盾的说法,但事实并非如此。《利未记》19:18已经命令“你要爱人如己”,这个命令在《新约》中被多次重复(《马太福音》19:19;22:38;《罗马书》13:9;《加拉太书》5:14和《雅各书》2:8)。那么,这样的旧诫命怎么可能成为新诫命呢?

约翰指出,这个诫命之所以是新的,是因为基督以自己的榜样践行了它。基督的榜样是信徒生活方式的典范。这就是约翰写下这条诫命的原因:“这诫命在他里面,也在你们里面”(《约翰一书》2:8)。

警告不要受迷惑

约翰警告那些否认耶稣以肉身降临的人,称他们为“敌基督”。“敌基督”结合了希腊语单词anti,意思是“反对”或“代替”,以及Christos,意思是受膏者或弥赛亚。因此,敌基督就是反对基督或取代基督的人。由此可见,约翰声称否认耶稣的肉身降临,就是试图否认他或用另一种说法来代替他的降临,而这种说法,从暗示来看,是错误的。

他对不要接纳或问候这样的人的指示似乎与基督教美德,如仁慈、善良和温柔(《加拉太书》5:22-23)相冲突,这些美德与约翰所倡导的爱有关。从上下文来看,约翰给出的指示意味着,为了真理的缘故,不应该允许这些人将他们的观点在信仰群体中传播。

关键段落

约翰二书 1:4-6

“我听见你的儿女中有人按着真理而行,我就甚喜乐,正如我们从父神那里所受的命令一样。现在我求你,亲爱的妇人,我并非写新的命令给你,乃是我们从起初就有的命令,就是要彼此相爱。爱就是遵行他的命令,你们从起初所听见的命令就是这命令,叫你们要在里面行事。”

假设《约翰二书》的作者也是《约翰福音》的作者,那么《约翰福音》1:1表明,约翰在提到“道”的起初时,指的是创造。因此,从创造之初起,人类之间相互相爱就是上帝永恒的意愿。从诫命的重点来看,我们可以说,它们旨在引导人们理解在实践中彼此相爱应该是什么样子。

约翰二书 1:7-8

“因为世上有许多迷惑人出去,不认耶稣基督道成肉身来的,这人就是那迷惑人、那敌基督。你们要谨慎,免得失去我们劳苦所得的,倒要得着完全的赏赐。”

迷惑人旨在让受害者相信不真实的事情,以利于迷惑者。从福音的角度来看,那些否认耶稣肉身显现的人也否认了为了人类的救赎而忍受的肉体上的苦难和死亡。这触及了福音信息的核心。

约翰二书 1:10-11

“若有人到你们那里,不带着这教训,不要接他到家里,也不要问他的安;因为问他安的,就是与他的恶行有份。”

这种反文化式的拒绝表达,证明了约翰认为“道成肉身”论是多么严重的问题。虽然圣经一般教导基督徒要好客和友善,但约翰却教导他们要付出任何代价,不让这种谬论在他们中间蔓延。

当代意义

“道成肉身”论本身在当代基督教教会中并不是一个重要的问题。但这并不意味着教会没有面临对其传统基督论的挑战。自由神学有时旨在重新解释长期持有的观点,这会削弱对耶稣人性的欣赏,以及他对苦难和死亡的理解。流行文化往往过度关注基督生平中的神性方面,而忽略了他的人性。

《约翰二书》的当代价值很大程度上在于它对彼此相爱的必要性的论述,以及这种诫命并非新诫命,而是上帝从创造之初就对人类的意愿。当代基督教经常声称律法已经废除了,但约翰似乎认为诫命表达了爱。他从未与通过对耶稣的信心获得救赎的原则相矛盾,也从未主张信徒的行为对救赎有任何功劳。然而,他确实鼓励服从上帝对他孩子们所指示的行为。