15 世纪的托斯卡纳画家弗拉·安吉利柯 (Fra Angelico) 和他的助手为由科西莫·德·美第奇 (Cosimo de’ Medici) 资助的新圣马可修道院 (San Marco) 创作了 50 多幅作品。科西莫建议安吉利柯负责修道院的装饰。结果是融合了许多公共作品和构思精妙的《圣马可祭坛画》(San Marco Altarpiece),对报喜主题进行了创新处理,以及一幅辉煌的私人收藏的《变容》(Transfiguration)。这位画家兼修士是了解意大利文艺复兴绘画随后发展的关键人物。

将天堂带到人间:圣马可修道院的弗拉·安吉利柯

可能是弗拉·安吉利柯的自画像,出自安吉利柯所绘的《基督下十字架》,约 1437-1440 年,来源:维基百科公有领域

可能是弗拉·安吉利柯的自画像,出自安吉利柯所绘的《基督下十字架》,约 1437-1440 年,来源:维基百科公有领域

1436 年,在佛罗伦萨的显修道明会修道院,画家兼道明会修士,后世尊称为弗拉·安吉利柯 (1395-1455) 开始了一项委托,这项委托将巩固他作为富有洞察力的绘画大师的声誉,虔诚的职业生涯将为这位神秘人物的所有后续传记着色。

在安吉利柯去世一个世纪后,艺术史家兼画家乔治·瓦萨里 (Giorgio Vasari) 将他描述为“一个罕见而完美的天才……他的画作以如此的流畅和虔诚绘制而成”。这两个方面贯穿了这位艺术史家在其简短的叙述中对这位画家的评价。瓦萨里甚至写道:“每当他画《钉十字架》(Crucifixion) 时,泪水就会从他脸上流下来,难怪他的人物面容和姿势表达了他基督教虔诚的深度和真诚。”

科西莫·德·美第奇,布罗齐诺 (Bronzino) 作品,1565-1569 年,来源:美第奇展览

科西莫·德·美第奇,布罗齐诺 (Bronzino) 作品,1565-1569 年,来源:美第奇展览

据瓦萨里说,正是科西莫·德·美第奇这位令人敬畏的人物建议弗拉·安吉利柯装饰新建的修道院。在接下来的十年中,这位画家及其助手认真履行了职责,为这座修道院创作了 50 多幅作品,这些作品在丰富性和复杂程度上各不相同,是已知的意大利文艺复兴时期画家所创作的最大规模的连贯作品群。

丰富性和复杂性的多样性与一项庞大创意事业的起伏无关,而是与情境上的恰当性有关。圣马可修道院可以被描述为分为不同的可进入领域。例如,安吉利柯在这里绘制的宏伟而富丽堂皇的《圣马可祭坛画》位于一个半公共区域,赞助人、修士和俗人可以在那里欣赏它。

稍微更隐蔽一些的,位于修道院通往宿舍的楼梯上的,是更简单的约 1440-1445 年的《报喜》(Annunciation),而更简单、旨在供单独祈祷的作品则是弗拉·安吉利柯在修士的房间里绘制的壁画,例如《变容》。这位画家根据场所的礼仪调整了他的美学、材料和构图,这既体现了坚定不移的奉献,也体现了在艺术选择方面愿意妥协。

人与神话

《向佛罗伦萨议会致辞》,克里斯托福罗·兰迪诺 (Cristoforo Landino) 作品,1481 年后,来源:维基百科公有领域

《向佛罗伦萨议会致辞》,克里斯托福罗·兰迪诺 (Cristoforo Landino) 作品,1481 年后,来源:维基百科公有领域

鉴于瓦萨里对弗拉·安吉利柯作品和生活的描述已经成为正统观点,也许不足为奇的是,这位最虔诚的人物在 1982 年被教皇约翰·保罗二世封为圣徒,教皇使用“真福”一词来描述他。

我们所知道的“真福弗拉·安吉利柯”是,他大约于 1395 年出生在托斯卡纳费索莱附近的穆杰罗 (Mugello),本名圭多·达·皮耶特罗 (Guido da Pietro)。早期,他可能在哥哥贝内代托 (Benedetto) 的指导下接受了彩绘手稿的训练。这或许在一定程度上解释了安吉利柯后来在圣马可修道院作品中展现出的微妙和对色彩的装饰性处理。

直到 1418 年,安吉利柯一直住在科尔托纳 (Cortona) 的道明会修道院,据记载他在那里绘制了几幅壁画,这些壁画已被毁坏。瓦萨里断言,在为圣马可修道院绘制作品的宏大工程结束后不久,这位修士的虔诚声望之高,以至于教皇尼古拉五世 (Nicholas V) 本人 (安吉利柯后来在梵蒂冈为其绘制作品) 向他提供佛罗伦萨大主教职位。瓦萨里写道,安吉利柯拒绝了邀请,而是推荐了一位同事。

这个故事的来源和真实性尚不确定,但瓦萨里利用它将这位画家兼修士树立为拒绝世俗地位的虔诚典范,这一叙述为他在四个多世纪后被封为圣徒奠定了基础。

《钉十字架的基督》(局部),弗拉·安吉利柯作品,1437-1446 年。来源:维基百科公有领域

《钉十字架的基督》(局部),弗拉·安吉利柯作品,1437-1446 年。来源:维基百科公有领域

然而,乔治·瓦萨里是在距离他的主题很远的时间里写作的。即便如此,那些在 15 世纪晚些时候提到弗拉·安吉利柯的作家也与瓦萨里一样赞赏他。1469 年,多梅尼科·达·科雷拉 (Domenico da Corella) 称安吉利柯为“Angelicus Pictor”,十二年后,这个称谓已经变成了他的名字,克里斯托福罗·兰迪诺 (Cristoforo Landino) 以“弗拉·乔瓦尼·安吉利柯”称呼他,说他“极其轻松地”作画。

历史距离和随着时间的推移对弗拉·安吉利柯的同一特征的重复,使得将这个人与神话分开变得几乎不可能。然而,有些人否认需要这种分离。例如,约翰·波普·亨内西 (John Pope-Hennessy) 坚持认为,在安吉利柯的案例中,“艺术家和这个人是合一的”。亨内西在他的作品中没有看到任何世俗的兴趣:“尽管他的画作表面透亮,尽管他乐于享受自然世界,但他的内心隐藏着一个清教徒,忠于他自己的改革宗教艺术的坚定理想。”

安吉利柯在圣马可修道院的画作确实表现出一种透亮的感觉,但当考察弗拉·安吉利柯作品的神学基础时,亨内西将自然主义和虔诚对立起来的想法被证明是错误的。

自然主义和虔诚:想象托马斯主义

托马斯·阿奎那 (Thomas Aquinas) 的彩色玻璃窗,圣帕特里克教堂,俄亥俄州哥伦布市。来源:维基百科公有领域

托马斯·阿奎那 (Thomas Aquinas) 的彩色玻璃窗,圣帕特里克教堂,俄亥俄州哥伦布市。来源:维基百科公有领域

与神学领域中的二元论概念相反,弗拉·安吉利柯的视野是整体性的。二元论有两个主要方面:一方面,将物质对象和地球上的生命视为堕落的、邪恶的,与天堂真正的精神本质相对立;另一方面,将物质世界视为善恶力量斗争的场所,因此至少是妥协的。

在弗拉·安吉利柯那个时代,显修道明会的教义主要受到三位人物的影响。他们是彼得·伦巴多 (Peter Lombard)、约翰·多米尼西 (John Dominici) 和托马斯·阿奎那,其中托马斯·阿奎那对安吉利柯在圣马可修道院的绘画产生了最重要的影响。阿奎那在某种意义上是一个一元论者,他看到了尘世与天堂之间的联系——阿奎那认为尘世远非邪恶或欺骗,他写道,仁慈的上帝赋予人类理性、信仰和感官,为了让人类能够,虽然模糊地,逐渐理解天意。在批评二元论者时,阿奎那写道,贬低造物的任何方面,就是贬低上帝作为造物主。

正如安东尼·费舍尔 (Anthony Fisher) 所写,在托马斯主义的世界观中,上帝“寓于自然之中,并可以通过自然而知”。费舍尔认为,弗拉·安吉利柯的绘画中有一种幻觉主义,“被类比地使用……来象征既熟悉又超凡的事物”。这种类型的概念与托马斯主义将尘世与神性联系起来的概念相一致,也与早期的柏拉图主义相关,柏拉图主义认为,世界中的表象参与其真正的“形式”,这些形式是永恒的、本质的和纯粹的。

佛罗伦萨全景,出自哈特曼·谢德尔 (Hartmann Schedel) 所绘的《纽伦堡编年史》,约 1493 年。来源:维基百科公有领域

佛罗伦萨全景,出自哈特曼·谢德尔 (Hartmann Schedel) 所绘的《纽伦堡编年史》,约 1493 年。来源:维基百科公有领域

正如费舍尔所指出的那样,安吉利柯将神圣通过可识别的形式展现出来的做法并不局限于对自然的描绘。这位画家试图在世界体验的范围内认识上帝,并促使他的观众“带着他们自己的宗教和文化包袱来祈祷和沉思,并在佛罗伦萨的建筑、风景或服饰中看到这些包袱的回声”。这一点在《圣马可祭坛画》和《报喜》的背景中尤其明显。

1. 人类的暗示:神性:《圣马可祭坛画》

《圣马可祭坛画》,弗拉·安吉利柯作品,1438-1443 年,来源:乌菲兹美术馆

《圣马可祭坛画》,弗拉·安吉利柯作品,1438-1443 年,来源:乌菲兹美术馆

以一种透彻的平衡感,这组人物排列在一个明显戏剧化的环境中,前景光彩照人,色彩丰富。画面上部隐退的窗帘;以及圣徒和修士、天使和圣母子,以及两位跪姿人物的难以置信的平衡姿态,都体现了戏剧性。这位画家将注意力吸引到他的实践的虚构性,尤其是将可见世界的媒介和物体与他所描绘的纯粹精神存在进行比较时,信徒的灵魂应该渴望达到这种精神存在。

中景中圣徒的等级排列显示了(从左到右)圣劳伦斯 (Laurence)(科西莫·德·美第奇已故兄弟洛伦佐 (Lorenzo) 的同名守护神)、圣约翰福音使徒 (John the Evangelist)(乔瓦尼·德·美第奇的守护神)和圣马可——都在左侧。右侧从左到右分别是圣多米尼克 (Dominic)、圣方济各 (Francis) 和圣彼得·韦罗纳 (Peter of Verona),他作为道明会的殉道者,头部流血。

前景中是跪着的圣科斯马 (Cosmas)(科西莫本人的守护神),他看着我们,而圣达米安 (Damian) 则看着画面空间。科斯马在这里用手势表示双重关注,他同时指着观看者和坐在后面的圣母玛利亚手中的基督圣子。这对圣母子被两组天使所包围,天使们像圣徒一样,参与对话,将画面归入 15 世纪意大利宗教绘画中的 “sacra conversazione” 体裁。

莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂 (Leon Battista Alberti)(自画像), 1435 年。来源:美国国家美术馆,华盛顿

莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂 (Leon Battista Alberti)(自画像), 1435 年。来源:美国国家美术馆,华盛顿

这幅画具有规律性和可读性,是一个幻觉空间。表面上,一切似乎都符合文艺复兴时期思想家和建筑师莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂 (Leon Battista Alberti) 的理论,他的关于画面与打开的窗户类似,可以观察世界的理论影响很大。然而,弗拉·安吉利柯的幻觉主义并没有延伸到阿尔伯蒂关于世界空间与图像空间连续性的概念那样远。

《圣马可祭坛画》与其说是幻觉主义本身的最终目标(旨在与观看者实际世界保持连续性的图像中表现),不如说是圣马可修道院的聚会者与这些神圣人物的极乐状态之间的一种幻觉主义媒介。这些空间与其说是连续的,不如说是分离的。当通过 15 世纪显修道明会世界观所体现的托马斯主义神学视角观察时,这幅视觉图像成为一个双向棱镜动态的关键点。

这幅图像本身就是这个概念运动的棱镜和关键点,它朝两个方向进行。第一个也是最主要的方向是将神性的统一性“折射”到尘世的多样事物、物体、植物和果实中。第二个运动则是将世界中的事物和物体,最重要的是在道明会天主教中,将人类的灵魂合成到与上帝的合一状态中,进入一种极乐的视觉。

“棱镜”的概念在托马斯·阿奎那的著作中有着坚实的理论基础,他断言自然界是通往上帝的途径,上帝创造了自然界,是为了让我们通过信仰和理性来发现上帝寓于自然之中。

《贤士朝拜》,弗拉·安吉利柯和菲利波·李皮 (Filippo Lippi) 作品,1440 年后,来源:美国国家美术馆,华盛顿

《贤士朝拜》,弗拉·安吉利柯和菲利波·李皮 (Filippo Lippi) 作品,1440 年后,来源:美国国家美术馆,华盛顿

作为一扇窗户,这幅图像便于我们了解弗拉·安吉利柯的虔诚美学——他的构图选择、人物表情和姿势的温柔,以及丰富的色彩。科斯马、多米尼克和圣母子的精致细腻但温柔的面容,让瓦萨里断言,安吉利柯的人物面容只能由一个具有最高个人虔诚的人来绘制。通常,这种大型公共作品在当时需要使用最昂贵、最重要的红色朱砂和圣母斗篷的群青色。

这幅画是将世俗事物转化为神圣事物的场所和操作,而神圣事物创造了世俗事物。另一个转化是希望将人的灵魂提升到天堂来世中的极乐视觉,而这只能由这幅图像来暗示——而不是体现或描绘。这幅祭坛画还确保了,尤其是通过多米尼克和科斯马向外的目光,圣马可修道院的实际聚会者参与了神圣的对话。

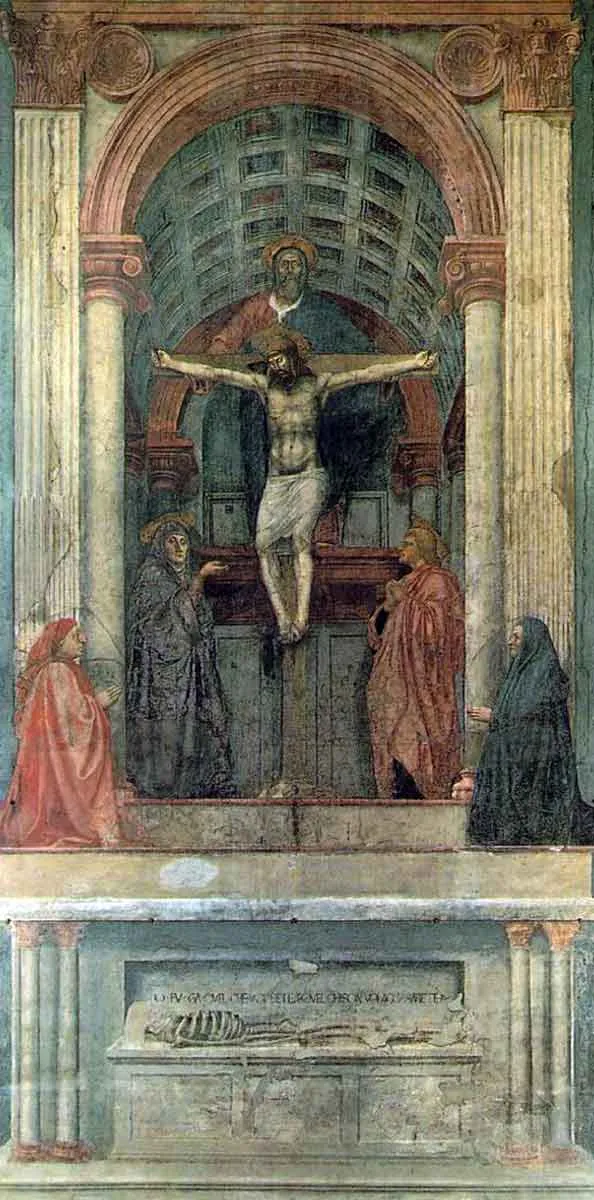

《三位一体》,马萨乔 (Masaccio) 作品,约 1426 年。来源:圣母百花大教堂

《三位一体》,马萨乔 (Masaccio) 作品,约 1426 年。来源:圣母百花大教堂

罗娜·戈芬 (Rona Goffen) 评论了马萨乔的《三位一体》——最古老的现存严格透视绘画作品,约 1426 年——认为观看者和场景既分离又联合在一起。戈芬认为,透视保证了“窗户后面”的空间是神圣的,神圣的人物“是人类可以接近的,但不是在任何物理意义上,而只能通过虔诚的奉献”。

与安吉利柯的祭坛画相比,这一点很有启发性,因为花园和远处的海洋的完美场景是一个幻觉世界,也是一个幻觉主义的世界。圣母、圣子以及圣徒的集合的表现形式,是现实世界和神学上不可能实现的,但它是虔诚的想象力的杰作。同样,玫瑰花环、精致的地毯、树木、果实和最丰富的色彩(从红色朱砂到群青色)的设置,共同体现了一种超自然的富丽堂皇。

《圣劳伦斯分施救济》,弗拉·安吉利柯作品,约 1447 年。来源:圣劳伦斯教堂

《圣劳伦斯分施救济》,弗拉·安吉利柯作品,约 1447 年。来源:圣劳伦斯教堂

pax,也就是描绘了钉十字架场景的画板,位于图像的下部,也创造了场景和信徒之间的边界。它既是视觉的中间阶段,也是基督在世生命的终点。安吉利柯提出,通过对基督最终牺牲的冥想,学习通往灵魂的道路。因此,pax是一个流动边界,它提供的是通往救赎的途径,而不是通往救赎本身:信仰和崇拜。

图像本身并不严格地与观看者隔开。科斯马带着一种同情的表情回望我们,引起我们的共鸣。此外,他正在跪着,这是在祭坛画下举行圣餐的实际会众的姿势,因此,这是一种平等的关系。

《圣科斯马和圣达米安》,让·布尔迪雄 (Jean Bourdichon) 作品,1503-1508 年。来源:法国国家图书馆

《圣科斯马和圣达米安》,让·布尔迪雄 (Jean Bourdichon) 作品,1503-1508 年。来源:法国国家图书馆

弗拉·安吉利柯赋予我们进入 “sacra conversazione” 的视觉权限,因为地毯的退缩吸引了我们的目光。但是,位于王座后方,树木和海洋之前的隔板可能告诉我们,我们只能接触到画家对神圣显灵的图像化,而仅此而已。尽管这幅画显示了圆润的物理存在,但它通过使用隔板,是画家对自身的艺术手段的局限性和人类能力的局限性的表现,而人类能力涉及对极乐视觉的描绘和想象,只有救赎的人才能在死后看到这种视觉。

隔板之外只有谜团,它挫败了概念化和理解。谜团在画面的顶端,在海洋中达到顶峰,海洋也是圣母作为 “Stella Maris”(“海之星”)的象征。当与圣母并置时,很明显,她的人格为观看者的敬拜提供了一个场所,但海洋代表了她和上帝无穷无尽的爱。就像安吉利柯在《变容》中使用光线一样,他在这里使用海洋来代表无限和永恒的奥秘。

《祈祷中的圣多米尼克》,埃尔·格列柯 (El Greco) 作品,1605 年。来源:波士顿美术博物馆

《祈祷中的圣多米尼克》,埃尔·格列柯 (El Greco) 作品,1605 年。来源:波士顿美术博物馆

当我们看到右侧道明会修士的头,它们向婴儿基督的头退缩时,出现了一种透视退缩的形式上的汇聚。这是这位修士兼画家进行宣传的一种方式,即基督的榜样与显修道明会的追求之间存在一条“直线”。

以祈祷姿态出现的圣多米尼克,看着我们。他的表情是敬畏和沉思的肖像,但同时,由于他的向外凝视,他又是世俗的,向我们宣讲着这个场景。确实,安东尼·费舍尔将整个图像称为一个“homily” 本身并非没有道理。弗拉·安吉利柯绘制的圣马可手持打开的福音书,书中呼吁使徒传播基督教,这是进一步证明这幅图不仅仅是敬畏神性的图像,也是对道明会作为使徒使命的一部分的参考。

2. 《报喜》的故事

《报喜》,弗拉·安吉利柯作品,约 1440-1445 年,来源:佛罗伦萨乌菲兹美术馆

《报喜》,弗拉·安吉利柯作品,约 1440-1445 年,来源:佛罗伦萨乌菲兹美术馆

“当你来到永贞童女的图像面前时,务必不要忘记说一句圣母颂”。

这是弗拉·安吉利柯的《报喜》的底部题词。似乎这些是天使加百列在迎接玛丽亚时所说的话。天使翅膀的闪烁——它们确实在闪烁,因为画家在加百列翅膀的底层intonaco中加入了二氧化硅——似乎强调了天使刚降落在地面,迎接这位惊恐的少女。

如果说《圣马可祭坛画》可以被视为一个棱镜,那么弗拉·安吉利柯的《报喜》(约 1440-1445 年) 可以被视为更接近于阿尔伯蒂艺术理论中的“窗户”。这幅画为通往修士房间的宿舍楼梯顶部而作,介于部分公共的《圣马可祭坛画》和封闭的私人收藏的《变容》之间。越来越少的公开性标志着从展示祭坛画暗示的丰满,到《变容》所带来的敬畏和静谧的旅程。

在这段旅程的中途,是精致的《报喜》,天使加百列向圣母玛利亚传达了基督化身的神秘信息的喜讯。弗拉·安吉利柯是最早将这个场景描绘在户外环境中的画家,艺术史家威廉·胡德 (William Hood) 认为,这幅作品达到了“非凡的雄辩的高度”。

安吉利柯只用最少的绘画技巧,就绘制了一幅连贯的、中世纪化的,并预示着后来文艺复兴发展趋势的图像。事实上,这幅画的肖像学具有革命性,安吉利柯的处理方式成为后来大多数意大利画家描绘报喜故事的模板。

中世纪的基督全能像,来自西奈山圣凯瑟琳修道院,6 世纪。来源:圣提洪人道主义大学

中世纪的基督全能像,来自西奈山圣凯瑟琳修道院,6 世纪。来源:圣提洪人道主义大学

这幅画的元素很少,天使和玛丽亚的姿势也具有中世纪的标志性特征,这与画面的普遍黄色和金色相呼应,这些颜色也为我们提供了黎明的曙光。然而,这幅画的理性透视、人物的落地以及叙事的传递感,都预示着 “istoria” 体裁的历史或“故事画”的出现。两位主角的姿势是典型的,具有中世纪的仪式色彩,而圣母和天使的表情则是微妙的,比意大利之前绘画中的表情更加自然主义。

威廉·胡德写道,与周围的建筑相比,两位人物的尺寸非常大。玛丽亚的体型尤其给我们留下了既真实又虚幻的印象。她的物理尺寸赋予了她一种身体上的存在论现实,这表明了一个字面上的历史存在。同时,她与周围环境之间过大的比例,使其具有神话色彩,作为上帝的母亲,以及作为滋养母性的象征和寓言人物。

然而,正如费舍尔所写,托马斯主义的道明会修士“远非崇拜玛丽亚的”。他们否认了无染原罪的理论,当时该理论还没有成为教会的教条。道明会修士反而尊敬玛丽亚,因为她在基督化身中所扮演的角色,托马斯·阿奎那称她为“Theotokos”(“神之母”)。

《祈祷中的圣多米尼克》,来自 13 世纪彩绘手稿。来源:维基百科公有领域

《祈祷中的圣多米尼克》,来自 13 世纪彩绘手稿。来源:维基百科公有领域

弗拉·安吉利柯所描绘的故事在《路加福音》(1:26-38) 中有详细记载。安吉利柯的圣母玛利亚采用了若干 “De Modo Orandi”(道明会祈祷手册)的姿势,这使得这幅画在描绘叙述中多个时刻方面成为一幅复合图像。玛丽亚的手交叉在她的肚子上,指的是祈祷手册中的“接受”姿势和将要孕育基督的身体。这种接受基于《路加福音》第 38 节:“玛丽亚说:看哪,主的使女,愿你所说的话在我身上成就。”

这种姿势也可能表明玛丽亚正在进行冥想,加百列的出现将她从冥想中唤醒,加百列跪拜致敬她。这个故事的原始时刻,即问候,得到了玛丽亚脸上震惊或敬畏的表情的证实。《路加福音》第 29 节写道:“玛丽亚看见他,就因他的话惊慌,心里思量这问安是什么意思。”天使加百列的姿势既是敬畏(鞠躬)未来的上帝之母,又是宁静(他站着,双手交叉在胸前)。后一种姿势反映了玛丽亚交叉的手,暗示了对话的和谐和她命运般的接受。

这个场景在一个临界空间——户外与室内之间。玛丽亚在这里的“边界空间”位置一方面体现了她的朴素和封闭的贞洁,另一方面则体现了她的 assent to Gabriel’s message to her 的世俗意义。

美第奇-里卡迪宫 (Palazzo Medici-Riccardi) 的内庭院。来源:维基百科公有领域

美第奇-里卡迪宫 (Palazzo Medici-Riccardi) 的内庭院。来源:维基百科公有领域

我们透过阿尔伯蒂的窗户,看到了一个对 15 世纪佛罗伦萨的当代人以及圣马可修道院的修士来说都熟悉的世界。古典建筑和庭院花园可以位于当时任何一座宏伟的palazzi 中,但它们是对修道院环境的程式化再想象。在这之外,我们看到了圣经故事的描写,一个约翰·R·斯宾塞 (John R. Spencer) 描述的、最适合在视觉艺术中进行戏剧化演绎的圣经故事。虽然安吉利柯的背景是可识别地是佛罗伦萨,但它在花卉花园的地板的描绘中得到了完善。他通过将天堂的景象引入现实世界来提升当代世界。这个场景似乎悬浮在天堂和人间之间,使恩典成为一种活生生的可能性,而世界则可以通过孕育化身耶稣而得到救赎。

外面的美丽封闭花园,一个“hortus conclusus”,是玛丽亚贞洁的象征,但它也是一个虚构的共享环境,将圣经的神话场所与当代的道明会修道院联系起来,将敬拜对象和敬拜本身都拉近。

3. 《变容》

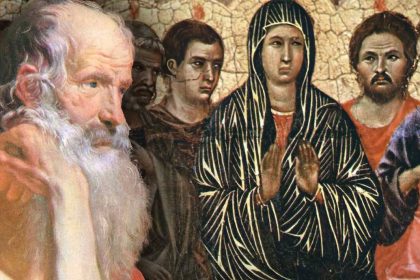

《变容》,弗拉·安吉利柯作品,1439-1443 年。来源:佛罗伦萨乌菲兹美术馆

《变容》,弗拉·安吉利柯作品,1439-1443 年。来源:佛罗伦萨乌菲兹美术馆

耶稣的变容在《马太福音》、《马可福音》和《路加福音》中都有记载。弗拉·安吉利柯的房间壁画《变容》似乎描绘了《马太福音》17:2 的内容:“他的面容明亮如同太阳,他的衣服洁白如同光。”安吉利柯的基督处于中心位置,身材巨大,被一个卵形的晕圈包围,或许暗示了基督作为救赎生命的源泉。

他的姿势预示了钉十字架的姿势,十字架形的晕圈也是如此。援引《路加福音》中的一句话,使徒彼得、雅各伯和约翰从睡梦中醒来,看到了基督荣耀的光芒。左侧的使徒从耀眼的光芒中转过身,带着敬畏的表情,姿势让人联想起道明会祈祷手册 “De Modo Orandi” 中的极乐姿势(双手高举过头顶)以及恳求神力(双臂伸展)。这位使徒面对我们,邀请我们观看这个奇迹,这是所谓的“光荣奥迹”之一。

中间的使徒用手遮挡住眼睛,不让基督的光芒照射,而右边的使徒则带着沉思祈祷的态度注视着,这是显修道明会的理想状态。如果我们从左到右阅读使徒们的处事方式,或许可以对灵魂在基督榜样的引导下取得的进步或日益高尚进行评论。从被他的荣耀和无法理解而蒙蔽,到对最终看到上帝和顺服上帝的态度的转变。

《摩西》,米开朗基罗 (Michelangelo) 作品,1505-1545 年。来源:维基百科公有领域

《摩西》,米开朗基罗 (Michelangelo) 作品,1505-1545 年。来源:维基百科公有领域

当然,安吉利柯将道明会修士放在右侧的做法,暗示了他们自己的基督教教派与圣经和神圣启示的合法关系。这里的修士在身体上,以及在暗示中,在精神上都比壁画中其他站立的见证者更高,他的晕圈中饰有一颗星,这位见证者一定是多米尼克。多米尼克向上凝视着这个奇迹,处于沉思之中,这揭示了圣经事件与他自己的时间(12 世纪末和 13 世纪初)之间的距离。

当然,这幅作品位于圣马可修道院中一个修士的房间,这里的修士不仅仅是在思考变容,也是在思考多米尼克作为修会的守护神的态度,这进一步拉开了时间距离。左侧的狂喜的使徒象征着双重的合法性。他向实际在房间中沉思的修士传达的凝视,也邀请了一种类似的反应,即敬畏——首先是对正在发生的事件的敬畏,也对画家对事件的描绘及其技巧的敬畏。因此,奇迹和描绘都被神化了,后者当然是对前者的衍生。

《圣路加》,佛兰德斯作品,约 1700 年。来源:纽约大都会博物馆

《圣路加》,佛兰德斯作品,约 1700 年。来源:纽约大都会博物馆

这幅图像忠实于圣经,展示了先知摩西(左侧)和以利亚(右侧)作为律法和预言的传统人物。根据《路加福音》,这两位先知与基督对话,并“谈论了他要在耶路撒冷要成就的死亡”。

这个细节很好地反映了十字架形晕圈和耶稣的姿势,这些是基督受难的视觉先兆。 “De Modo Orandi” 也指出,双手伸展的姿势表示祈求神力。这与基督作为人的化身以及他的神性的事实相结合,产生了基督作为人与上帝之间、地球与天堂之间桥梁或中介者的概念。在圣经文本中,基督寻求山顶,证实了这一点。

《以利亚的战车》,阿纳尼大教堂,13 世纪中期。来源:维基百科公有领域

《以利亚的战车》,阿纳尼大教堂,13 世纪中期。来源:维基百科公有领域

摩西和以利亚只从脖子以上被画出来,这可能暗示了他们超越了仅仅是物质的存在。或者,弗拉·安吉利柯可能没有画他们的身体是为了将他们描绘成更像是幽灵般的形象,因为是他们与基督在这个事件中对话——仅仅是人类的旁观者,还没有得救。

左侧戴着晕圈的女性一定是圣母玛利亚,她与多米尼克有着相同的姿势和平静的表情,这将他们