乔治·奥威尔的政治观点,在许多人看来,充其量是模棱两可的,最糟糕的是令人怀疑的。D.J. 泰勒回忆说,有人担心《1984》“价值百万票,足以支持保守党”。的确,他持有一套特定但不断变化的信仰,这些信仰并不符合主流左翼思想。然而,奥威尔始终强调,这部小说的寓意并非反共,而是反极权主义,并且他始终致力于他对民主社会主义的愿景,贯穿他成年后的生活。

奥威尔眼中的帝国主义

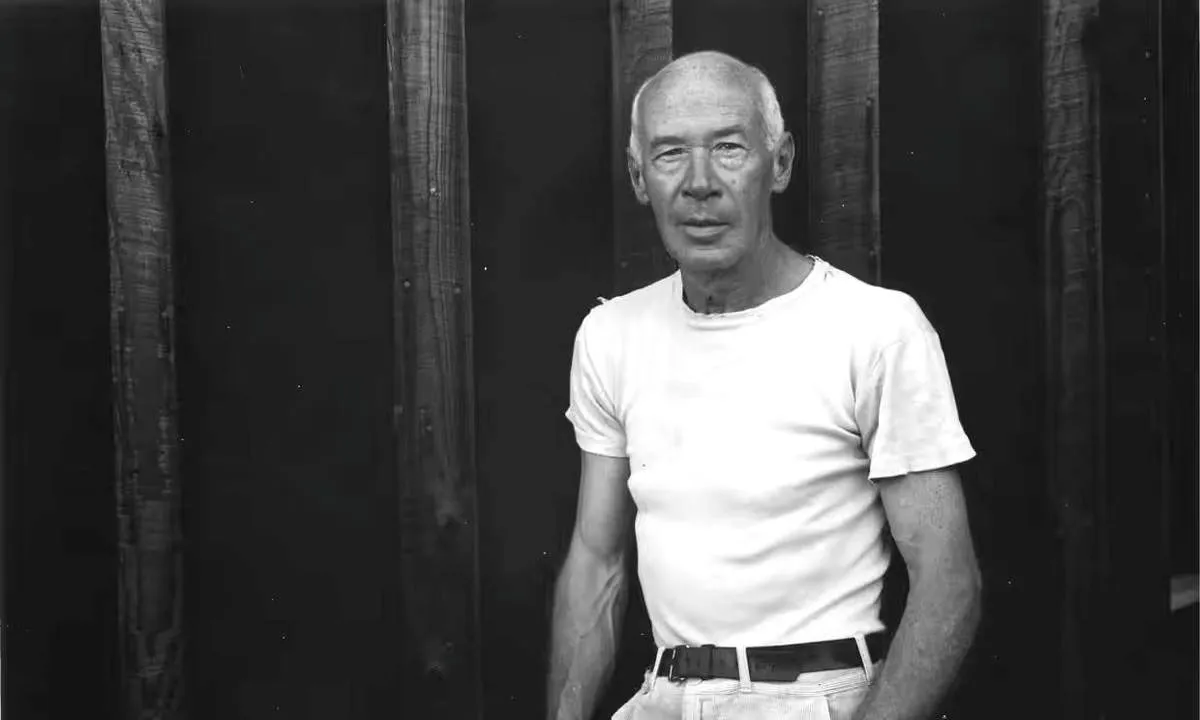

乔治·奥威尔的照片。照片来源:卫报

乔治·奥威尔的照片。照片来源:卫报

奥威尔政治观点令人困惑的原因之一,是他毫不犹豫地批评左翼同僚。奥威尔最主要的传记作者伯纳德·克里克曾这样评价他:“他以记者的身份成名,因为他擅长逆毛而行。”奥威尔大胆地批评左翼思想家,即使他自己也致力于左翼政治。他不相信部落主义——他不会仅仅因为在英格兰东南部作为一名左翼知识分子这样做很时尚,就偏袒某些观点。他是一个有原则的人,拒绝参与那些往往根植于阶级分化和势利眼的狭隘政治。

乔治·奥威尔书籍封面集。照片来源:卫报

乔治·奥威尔书籍封面集。照片来源:卫报

话虽如此,他清楚自己的忠诚所在。尽管他在对自由左翼政治(尤其是在外交政策方面)的批评中保持着独到的见解,但他并没有越界支持保守主义。亚历克斯·兹韦德林在他的《奥威尔与左翼》一书中举了一个例子,1945 年,当奥威尔被要求在一个由保守派团体组织的抗议苏联对南斯拉夫施加压力的集会上发表讲话时,他拒绝了,尽管他对其中大部分内容都表示赞同。

“我属于左翼,必须在左翼内部工作,”他后来说道,“在我看来,只有坚持结束英国在印度不受欢迎的统治,才能谴责目前在波兰、南斯拉夫等地发生的罪行。”

奥威尔始终是一个务实主义者,他了解到与更保守的观点结盟的危险,即使他赞同他们哲学的一部分。最终,他拒绝成为一个伪君子;我们从他拒绝站在那些主张帝国主义政策的人一边就能看出这一点。

他对亚洲的帝国主义了如指掌。1922 年,这一年通常被认为是现代主义的顶峰——詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》和 T.S. 艾略特的《荒原》在短短几个月内相继出版——奥威尔并没有将目光锁定在文学明星上。相反,他以一名十八岁的新人的身份加入了缅甸警察部队,并晋升为助理地区督察。

作为缅甸警察部队的一员,他负责执行英国帝国统治的全部力量,并且在不同的时期,他对自己在欧洲殖民主义中所扮演的角色既感到欣喜又感到悔恨。

1945 年 6 月 24 日,苏联士兵在莫斯科参加胜利日阅兵。照片来源:大西洋月刊

1945 年 6 月 24 日,苏联士兵在莫斯科参加胜利日阅兵。照片来源:大西洋月刊

奥威尔对帝国主义的矛盾态度在他的散文《射象》中得到了体现,这篇散文讲述的是他在缅甸下缅甸(今缅甸下仰光省)的毛淡棉驻地,应当地村民的要求射杀了一头大象的真实故事。谈到他遭受的缅甸人民的仇恨时,他说:“所有这些都令人困惑和不安。因为那时,我已经下定决心,帝国主义是一件坏事,我越早放弃工作离开那里就越好。”

然而,正如我们对奥威尔的新闻报道所期待的那样,他以残酷的诚实坦率地谈论了他矛盾的观点。在同一篇段落的后面,他承认,“我的一部分思想认为英国统治是一个牢不可破的暴政……但我另一部分思想却认为,世界上最快乐的事就是用刺刀刺穿一名佛教僧侣的肠子。这样的感觉是帝国主义的正常副产品。”

奥威尔揭示了他在面对帝国主义现实时所感受到的内心挣扎,以及许多其他英国公民的内心挣扎。他知道自己的偏见;他与偏见斗争,并向它们发起挑战,但他也极其坦诚地表达了自己的感受。有些人发现,在讨论奥威尔的政治观点时,这种诚实的模棱两可令人困惑。读者很少能在一个句子中看到这样截然相反的观点。然而,读者必须考虑的是奥威尔对他写作的诚实。他不想表现出某种形象,一种可能取悦左翼知识分子或上层中产阶级统治阶级的形象。

奥威尔眼中的保守主义

奥威尔(图片中后面最高的那个)在 1922 年缅甸警察部队训练期间的照片。照片来源:赫芬顿邮报

奥威尔(图片中后面最高的那个)在 1922 年缅甸警察部队训练期间的照片。照片来源:赫芬顿邮报

《射象》出版于 1936 年。巧合的是,这一年也是奥威尔确认自己致力于民主社会主义的年份。1936 年是西班牙内战爆发的年份;一年后,他在写给西里尔·科诺利的信中说,“我看到了奇妙的东西,终于真正相信了社会主义。”

十年后的 1946 年,他在《我为什么要写作》中写道,“自 1936 年以来,我所写下的每一行严肃的作品,无论直接还是间接,都是为了反对极权主义,为了我所理解的民主社会主义。”这些引语坚定地表明了他对左翼政治的承诺。然而,这段引语也承认,这种忠诚并非一直存在。

的确,奥威尔并不总是站在政治左翼,即使他站在左翼,他也表现出许多观点,这些观点不会与当今左翼政治思想家的观点相呼应。年轻的奥威尔形容自己为“托利无政府主义者”,因为他无法认同左翼的理想主义正统观念。

罗伯特·科尔斯认为,奥威尔在内心深处是一个伯克式的保守主义者。他在接受牛津学术期刊采访时表示,奥威尔对“小世界”怀有爱意,这些“小世界”存在于国家机器之外,左翼学术理论家热衷于拆除这些机器。

保守主义,顾名思义,关注的是维护某种生活方式。它是一种依赖传统和谨慎的世界观的学说。这些都是奥威尔在其人生的许多时期表达了赞赏的品质。

1936 年 7 月 18 日,西班牙塞维利亚发生的 7 月军事起义。照片来源:卫报

1936 年 7 月 18 日,西班牙塞维利亚发生的 7 月军事起义。照片来源:卫报

例如,在他 1940 年对穆格里奇的《三十年代》的评论中,奥威尔写道:“‘进步’和‘开明’固然很好,对布林普上校嗤之以鼻,宣称自己从所有传统忠诚中解放出来,但总有一天,沙漠的沙子会染成血红色,而我为我的英国,我的英格兰做了什么呢?”在这里,奥威尔表达了他个人观点中非常原始的爱国情怀。

他接着写道:“我是在这个传统中长大的……即使它最愚蠢、最伤感,它也比左翼知识分子的肤浅自以为是更美好。”在这段引文中,奥威尔将情感与左翼知识分子对立起来;他是有意识地这样做的,因为他对当时他认为是典型的社会精英的势利和特权感到愤怒。

他要求他的文学同僚践行自己的原则;他非常讨厌那些声称同情工人阶级,却不愿意花时间了解他们的现实的人。即使在 1936 年之后,奥威尔也是反智的。他为工人阶级的生存方式代言。

英国伯克郡伊顿公学的现代照片。照片来源:伊顿公学

英国伯克郡伊顿公学的现代照片。照片来源:伊顿公学

然而,他这样做,却是一个在伊顿公学(当时欧洲最昂贵的公立学校——虽然是全额奖学金)学习的人,而且作为一名英国公务员的儿子,在印度接受了典型的白人上层中产阶级教育。有记录表明,奥威尔在伊顿公学的时间强化了他成年后的一些政治和哲学信念。

伊顿公学培养了他的反智主义、他对和平主义的反感以及他对“军事美德”的钦佩。如上所述,奥威尔是左翼政治的坚定支持者;然而,在许多方面,他的气质却明显更加保守。很可能是,在他少年时期,他对社会问题的观点是在伊顿公学形成的。

奥威尔眼中的和平主义

亨利·米勒在加利福尼亚的照片。照片来源:卫报

亨利·米勒在加利福尼亚的照片。照片来源:卫报

1936 年,奥威尔在前往西班牙内战战场的途中,在巴黎停留,与一位他对其怀有复杂情感的人会面。亨利·米勒是臭名昭著的小说《癌癥》的作者,奥威尔在他的著名散文《鲸鱼腹中》中回忆道,米勒“以强有力的措辞,告诉奥威尔,去西班牙是傻瓜的行为。”在谈到他们的会面时,他说,“[米勒]对西班牙战争不感兴趣”,并且在讨论文明的黯淡现状时,米勒对社会注定要被摧毁的前景毫无动摇。

奥威尔对米勒的态度感到震惊。米勒的态度激怒了他,也使他感到困惑。当时,米勒已经宣称自己是一个极端的和平主义者,拒绝参战,也不愿意说服其他人参战。奥威尔质疑这种行为的道德性,他问道,在“恐惧、暴政和管制”成为时代特征的时期,米勒究竟能接受什么。奥威尔哀叹道,接受文明,就是接受腐败。奥威尔未能改变米勒的想法,但他仍然对米勒的哲学感到困惑,而正是这种困惑,我们才能认清奥威尔的政治立场是一种行动的政治立场。

这篇散文的标题“鲸鱼腹中”指的是《圣经》中约拿与鲸鱼的故事;奥威尔将米勒比作“乐于被吞的约拿”,他被自己的观点吞没,不愿跳出自己的观点。毕竟,米勒辞去了他在西联汇款公司的工作,搬到巴黎进行写作,完全不受约束,在巴黎拉丁区,与艺术家和流浪汉为伍。

乔治·奥威尔在打字机前拍摄的照片。照片来源:独立报

乔治·奥威尔在打字机前拍摄的照片。照片来源:独立报

米勒的故事是逃离、掩盖和否认自己责任的故事。这与奥威尔截然相反,奥威尔总是奔向事物中心,无论是欧洲的战争、东南亚的帝国,还是英格兰北部的贫困。

奥威尔认为米勒是一个散文和哲学属于 20 世纪 20 年代而不是 20 世纪 30 年代的人。米勒在 20 世纪 30 年代的巴黎社会边缘阶层写作,而当时世界上知识分子的焦点集中在柏林、罗马和莫斯科。

奥威尔写道:“小说家不必直接描写当代历史,但一个完全无视当时重大公共事件的小说家……就是一个彻头彻尾的傻瓜。”这就是奥威尔对米勒的最终评价:一个怀旧的傻瓜。并非奥威尔对米勒的态度没有同情,他本人也谈过他少年时代想写“巨大的自然主义小说,结尾悲惨,充满了细节描写和引人注目的明喻,还有充满紫色的段落,文字部分是为了其声音而使用。”

然而,他还认为,“没有哪本书真正摆脱了政治偏见”,正是这种政治冲动最终驱使他写作。在奥威尔看来,没有政治视角的写作要么不可能,要么毫无意义。

奥威尔眼中的意识形态

乔治·奥威尔(图片中右中)在加泰罗尼亚前线拍摄的照片。照片来源:卫报

乔治·奥威尔(图片中右中)在加泰罗尼亚前线拍摄的照片。照片来源:卫报

奥威尔写作的政治动机的最清晰体现,可以在《通往威根码头的路》和《在巴黎和伦敦的流浪生活》中找到。从某种意义上说,试图揭示奥威尔的政治信仰是徒劳的,因为他回避了传统的标签。相反,我们必须关注英格兰的绿草地,才能看到奥威尔真正的驱动力。

正如罗伯特·科尔斯所解释的那样,“1936 年,[奥威尔] 去了北方,在他的一生中第一次找到了一个他可以相信的英格兰。他看到了矿工们是如何让这个国家运转起来的。他思考着为什么他们的劳动是最有价值的,却不是最受重视的。”

奥威尔强烈地感到,真实的生活存在于工人阶级所维持的采矿社区和工业条件中,尤其是在英格兰北部,尽管他也详细地描写了伦敦底层人民的生活。

当奥威尔离开缅甸回到英格兰定居写作时,他“不想仅仅写作,他想深入了解他所描写的人,尽可能接近他认为能够忍受的灰色皮肤体验。”

当奥威尔在《通往威根码头的路》中写下那句著名的“下层阶级有气味”(这句措辞为他赢得了该书最终出版商维克多·戈兰茨的大量批评——戈兰茨是奥威尔所嘲笑的那些左翼知识分子之一,尽管他多次出版了奥威尔的书),他这样做是为了反抗自由主义精英,而不是为了嘲讽穷人。

电影《1984》中“老大哥”的视觉化呈现。照片来源:纽约时报

电影《1984》中“老大哥”的视觉化呈现。照片来源:纽约时报

他知道,这种残酷的诚实会受到同僚的鄙视,正是因为他们内心也是这样想的,却认为说出来不合适。奥威尔对这种虚伪感到沮丧;他们持有如此多的信念和观点,却因为不应该说而没有说出来。事实上,正是信念本身的概念让奥威尔感到失望。在《作家与利维坦》中,奥威尔写道,“接受一个正统观念……总是意味着继承未解决的矛盾。”

他认为政治信仰有损于文学完整性。他在《作家与利维坦》中开篇写道:“这是一个政治时代。战争、法西斯主义、集中营、橡胶警棍、原子弹等等,都是我们每天思考的事情,因此在很大程度上也是我们每天写作的内容。”

同样,在许多其他文章中,他认为政治目的与文学密不可分。读者很难调和这两种观点,这正是奥威尔的观点所在。读者应该愿意忍受矛盾——作家和公民都不应该试图在不存在一致的地方寻找一致。这根线贯穿了奥威尔的许多著作——无论他是在谈论帝国主义、托利无政府主义还是和平主义。没有任何东西可以解释。奥威尔玩弄矛盾,不仅在他的新闻报道中,而且在他的小说中。

乔治·奥威尔,约 1940 年。照片来源:维基共享资源

乔治·奥威尔,约 1940 年。照片来源:维基共享资源

毕竟,他在《1984》中创造了“双重思想”的概念。在《1984》中,矛盾的陈述是国家控制其公民的方式。在奥威尔的非小说作品中,同时持有两种不同的观点是政治正统观念的主要表现形式。他写道,“接受一个正统观念总是意味着继承未解决的矛盾……比如,在没有强大的武装力量的情况下,不可能拥有积极的外交政策。”

奥威尔认为文学领域的意识形态正统观念的解决方案是什么?他在《作家与利维坦》中指出,“屈服于主观意识,不仅屈服于党派机器,甚至屈服于群体意识形态,都是自我毁灭的行为。”然而,他认为,这并非作为一名作家,而是作为一名公民所必需的。因此,奥威尔的结论是,作家应该将自己的政治生活与文学生活分开。

他认为,“当一个作家参与政治时,他应该以公民身份、以人的身份参与,而不是以作家的身份参与。”对奥威尔来说,成为一名作家不仅仅是成为一个人;人性与积极的政治生活密不可分。奥威尔在政治和人性之间徘徊——他是否对自己感到满意,这是一个只有他自己才能真正回答的问题。

参考资料

Carey, John. Collected Essays (London: Everyman’s Library, 2002).

Colls, Robert. George Orwell: English Rebel (Oxford: Oxford University Press, 2013).

Crick, Bernard. George Orwell: A Life (London, Penguin Books, 1992).

Taylor, D.J. Orwell: The New Life (London: Constable, 2023).

Zwerdling, Alex. Orwell and the Left (New Haven: Yale University Press, 1974).