谢林是历史上最具影响力的德国哲学家之一。作为康德之后的思想家,他被认为是费希特和黑格尔哲学体系之间德国唯心主义发展的中间阶段。与他的前辈不同,谢林将自然置于其哲学研究的中心。鉴于我们今天面临的严重环境危机,谢林贡献的意义不可言喻。

谢林的教育背景是什么?

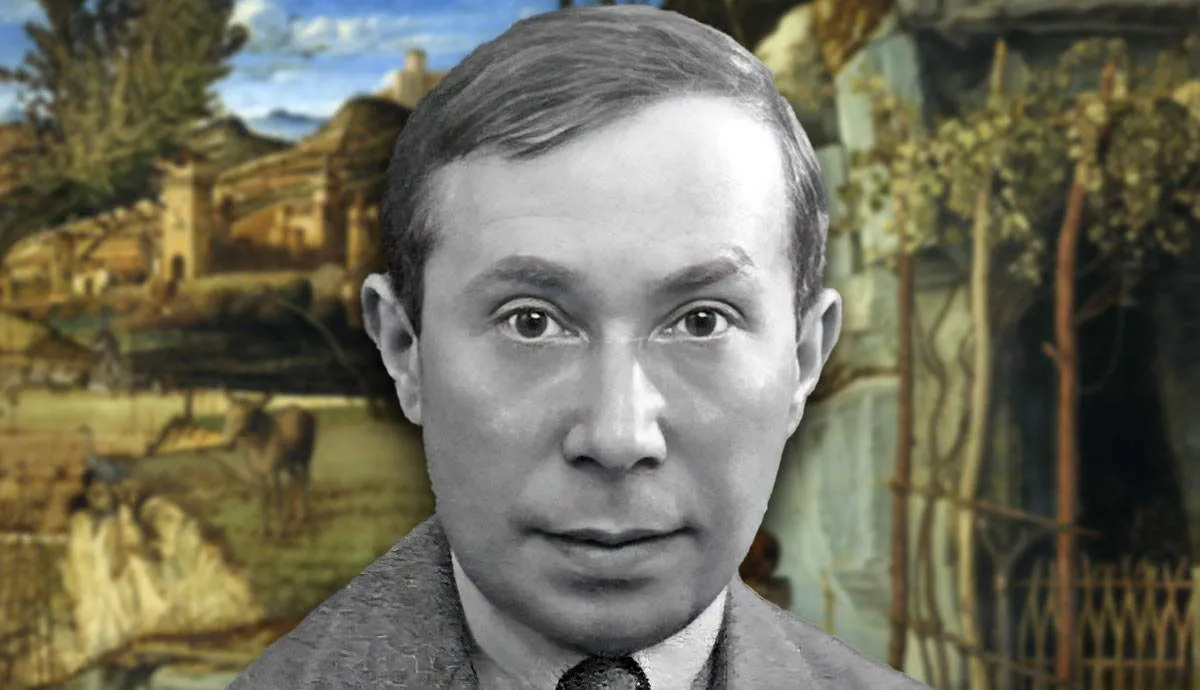

谢林的教育背景是宗教和哲学的。1775 年出生于莱昂贝格,谢林在严格的宗教和知识分子家庭中长大。他的父亲是路德宗牧师和东方语言教授。他的成长经历极大地影响了他的教育选择。他从小就精通宗教文本和希腊经典著作。15 岁时,他被图宾根神学院录取,该学院是福音路德教会的神学院,尽管他还没有达到 20 岁的正常入学年龄。

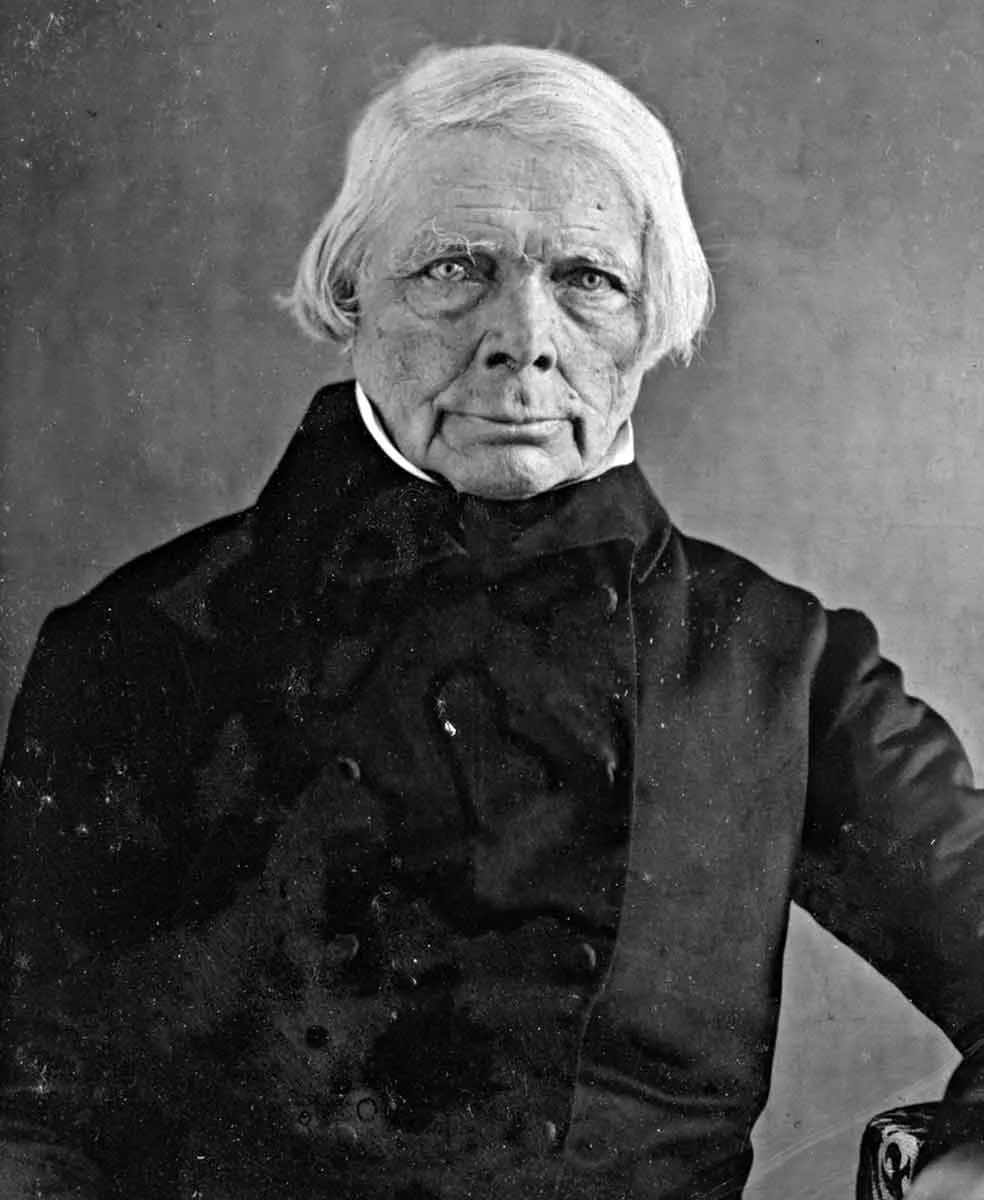

1792 年,谢林年仅 17 岁,就获得了神学硕士学位。到那时,他对教义神学的兴趣已经开始从教义神学转向哲学。他对德国唯心主义之父伊曼努尔·康德和他的前任约翰·戈特利布·费希特的著作特别感兴趣。

谢林对德国唯心主义的贡献是什么?

谢林通过试图统一主观性和客观性,为德国唯心主义的发展做出了贡献。他的作品被认为是费希特和黑格尔哲学之间的中间阶段,因为它们建立在费希特的《科学学》之上,并影响了黑格尔体系的发展。谢林的哲学之旅植根于康德和费希特对唯心主义的阐述。

他的第一部哲学作品,《关于哲学形式的可能性》,是典型的费希特主义作品。这本作品于 1794 年出版,受到费希特本人的赞赏,使这位年轻的哲学家在德国知识界获得了好名声。他开始在费希特的学术杂志上发表文章,后来开始在著名的耶拿大学教授哲学,在那里费希特担任哲学系主任。尽管他们密切合作,但随着谢林逐渐偏离费希特的《科学学》,他们之间出现了紧张关系。

自然问题:为什么谢林和费希特分道扬镳?

谢林和费希特分道扬镳,是因为他们各自的哲学体系存在根本分歧。尽管谢林是德国唯心主义的支持者,但他也是自然科学的学生。他发现费希特的《科学学》缺乏对自然的充分考察。渐渐地,谢林开始发展一种自然哲学,即自然哲学,这很快使他成为浪漫主义者圈子中的领军人物。他认为自然和精神是不可分割的。

正如他著名的论断所说,“自然是有形的精神,精神是无形的自然”(谢林,1797)。1800 年,他出版了《超越唯心主义体系》,试图将费希特的体系与他的自然哲学联系起来——费希特对此严厉批评。根据费希特的观点,自然作为一种客观现实(即非我),不能与《科学学》相协调,因为《科学学》的根基完全建立在主观性(即“我”的自反活动)之上。

谢林和费希特的争论在谢林 1801 年出版《我的哲学体系的呈现》之后变得不可挽回。在这本书中,他试图通过证明主观性(即精神或心灵)和客观性(即自然)如何在同一个绝对现实中不可分割地展开,来调和主观性(即精神或心灵)和客观性(即自然)。谢林不仅违反了《科学学》的核心原则,而且还借鉴了费希特斥责的哲学家的著作,例如巴鲁赫·斯宾诺莎。

几年后,谢林在几篇出版物中公开攻击费希特。尽管失去了费希特的支持,但谢林的新体系赢得了新兴的正统哲学家——格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔的尊重。

谢林和黑格尔是朋友吗?

谢林和黑格尔最初是朋友,但他们的哲学分歧使他们变成了激烈的对手。黑格尔是谢林在图宾根神学院的室友。当谢林迁到耶拿时,他帮助黑格尔在耶拿大学获得了私人讲师的职位。1801 年,黑格尔出版了《费希特和谢林哲学体系的差异》,他在书中赞扬谢林胜过费希特。黑格尔与谢林一样,认为费希特的唯心主义不完整。他支持谢林关于一个绝对概念,它将心灵(主观性)和物质(客观性)统一起来,视为两个自主且同等重要的对应物。另一方面,费希特的《科学学》将客观现实建立在主观基础上,黑格尔认为这是片面的。

虽然他后来在他的巨著《精神现象学》中承认了费希特的辩证法,但黑格尔认为谢林对对立面的调和更全面、更平衡。 鉴于他们的哲学一致性,谢林和黑格尔在 1802 年创办并共同编辑了《哲学批判杂志》。然而,他们的合作只持续了一年。

1803 年,谢林离开耶拿,在维尔茨堡大学任教,在那里他发展了他的同一性哲学。由于他在同事和政府中的争议性观点,谢林不得不从维尔茨堡逃离,搬到慕尼黑。

正是在那里,他收到了黑格尔的《精神现象学》手稿,他被要求为手稿写一篇前言。谢林震惊地发现手稿中批评了他的哲学,并给黑格尔写了一封信,询问他的意图,但黑格尔从未回复。从那时起,谢林和黑格尔在讲座和出版物中公开攻击对方。

他认为黑格尔的体系是一个负面哲学的例子,并反而推广了一种新的积极哲学体系,这种哲学体系的灵感来自于他对宗教和神话的研究。谢林的批评后来影响了许多著名哲学家对黑格尔体系的立场。