让我们将思绪拉回到1800年——这一年对浪漫主义运动和唯心主义哲学而言,具有极其重要的意义。原因有二:谢林(Schelling)出版了他的哲学巨著《先验唯心主义体系》(System of Transcendental Idealism),而华兹华斯(Wordsworth)则为《抒情歌谣集》(Lyrical Ballads)的第二版增添了著名的序言。然而,对我们来说,最关键的事件是施莱格尔(Schlegel)发表了他的《论诗歌的对话》(Dialogue on Poetry),这篇作品贯彻了他“只有通过诗歌本身才能书写诗歌”的核心思想。这篇著作以柏拉图的《会饮篇》(Symposium)为范本,而其中又包含了他自己的核心探讨:《神话辩论》(The Debate on Mythology)。

弗里德里希·冯·施莱格尔与诗歌对话

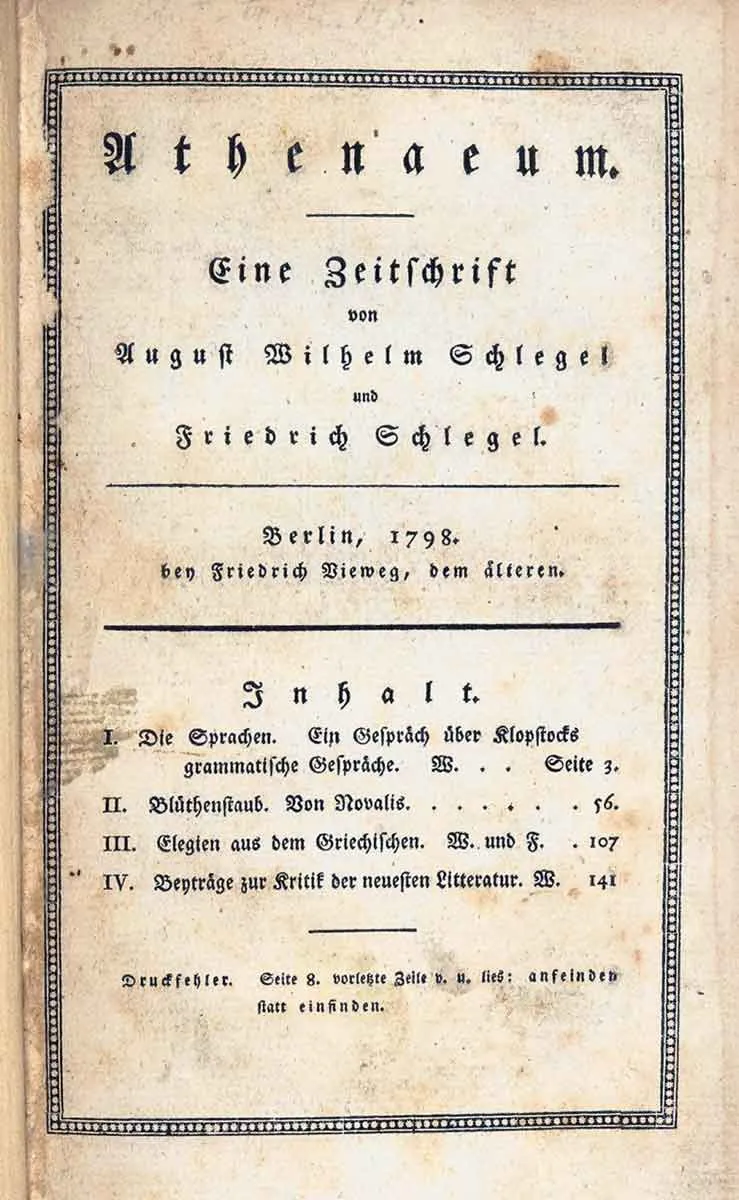

1798年《雅典娜神殿》杂志的外观。来源:公共领域

弗里德里希·冯·施莱格尔无疑是18世纪末19世纪初德国知识界最杰出的思想家之一。他是一位多才多艺的大师,不仅是一位卓越的文学评论家和理论家、哲学家和历史学家,更是一位精通语言学和文献学的学者。这位拥有广泛兴趣的青年最初学习法律,但很快便被文学和语言的魅力所吸引,从此全身心投入其中。他深入研究了古希腊和罗马文学的经典之作,同时也对后世的作家们给予了充分关注。他将这些深厚的知识融会贯通,并巧妙地编织进自己的作品中,正如我们在《论诗歌的对话》中所见。

弗里德里希·冯·施莱格尔,弗朗茨·加雷伊斯作,1801年。来源:公共领域

在他的思想中,蕴含着一个革命性的观念——他重新定义了艺术创造力。这种创造力不再仅仅基于古老的“摹仿说”(mimesis)概念,而是转而寻求文学的绝对性,并建立了早期浪漫主义中广为人知的“反讽”(irony)观念。尽管反讽是施莱格尔思想的重要组成部分,但本文暂不深入探讨。

《论诗歌的对话》,其德语原名为《诗歌对话录》(Gespräch über die Poesie),最初发表于一本极具影响力的杂志《雅典娜神殿》(Athenaeum)上,这本杂志正是由弗里德里希·冯·施莱格尔与他著名的兄长奥古斯特·施莱格尔(August Schlegel)共同编辑和出版的。大约在1797年,施莱格尔撰写了《论希腊诗歌研究》(On the Study of Greek Poetry),表达了他对源自诗人艺术的思考。随后,在《论诗歌的对话》中,他进一步阐发并丰富了这些思想,赋予诗歌以神圣的品质。在他看来,诗歌是无所不在的,与自然和“世界灵魂”融为一体。鉴于此,他将批评与诗歌相结合来创作这部批判性著作,并非巧合。毕竟,在他看来,哲学和诗歌之间存在着深刻的关联,这在他的“对话”作品中表现得尤为明显。

施莱格尔的“对话”与柏拉图的《会饮篇》

《会饮篇》(局部),安塞尔姆·费尔巴哈作,1874年版。来源:芝加哥大学

施莱格尔的《诗歌对话录》是基于柏拉图对话录的模式构思的,尤其与《会饮篇》最为相似。施莱格尔精通古希腊语,曾研读柏拉图的原著,因此对柏拉图思想了如指掌。他决定以柏拉图探讨美的《会饮篇》为蓝本,创作自己的诗歌论文。毕竟,诗歌与美之间有着深刻的联系,这一点得到了施莱格尔、柏拉图以及众多其他思想家的共同印证。

我们将深入探讨柏拉图约公元前380年创作的《会饮篇》,以揭示施莱格尔的论文与柏拉图的对话之间的相似之处。柏拉图的对话以一个故事为框架,解释了为何要举行这场“会饮”——起因是悲剧诗人阿伽通(Agathon)在诗歌比赛中获胜。这场会饮在他的家中举行,叙事框架故事之后,便是一场真正的会饮,众多名流和苏格拉底(Socrates)参与其中。

对话以苏格拉底向他的对话者提问的方式展开,每个人都就“爱”,更确切地说,是对爱神厄洛斯(Eros)的赞美,发表了自己的见解。因此,在苏格拉底问题的引导下,他们以各自独特的方式谈论并颂扬着爱。在柏拉图的对话中,最终的知识并非唾手可得——苏格拉底不断提问,这是一场永无止境的辩论,他试图说服对话者,他们自以为知晓的其实并不如他们想象的那么多。苏格拉底深知,每一次尝试都是一条没有尽头的探索之路。

施莱格尔的作品亦是如此。开篇,我们看到一群朋友相聚,组织了一场“会饮”,每个人都在会上阐述自己对诗歌的思考。随后,这些发言又伴随着参与者之间围绕特定发言展开的对话,形成了一种多层次、开放式的探讨。

神话:定义与施莱格尔的观点

《帕里斯的评判》,彼得·保罗·鲁本斯作,1636年。来源:英国伦敦国家美术馆

“神话”(myth)一词源于希腊语“mythos”,意为“故事”或“传统”。神话的出现,这些构成复杂神话体系(即故事系统)的组成部分,是一个非常有趣的现象,因为世界各地古代民族都创造了自己独特的神话。人类在不熟悉物理定律的时代,依赖其丰富的想象力来解释周遭发生的一切。对于所有自然现象和身边的事件,人类都编织出关于世界如何运作的故事。例如,他们需要解释太阳为何东升西落,海洋为何时而平静时而狂风暴雨,为何降雨、为何干旱、四季如何更替等等——所有这些都激发了人类的无限想象。

根据神话学专家克劳德·列维-施特劳斯(Claude Lévi-Strauss)的观点,神话过去和现在都代表着对世界矛盾的超越。正如《创世纪》(The Book of Genesis)中所述,上帝从虚无中创造了世界一样,在古希腊,神话则被创造出来,描述众神如何创造和管理世界。神话常常决定了人们的行为,因为人们认真对待神祇的行动,因此各种仪式也与神话紧密相连。

对于施莱格尔而言,神话象征着人与自然之间深刻的联系,这种联系在他所处的时代已经逐渐失落。因此,他歌颂古代神话,赞扬人类思维如何与周围世界进行交流。他坚信,古代诗歌之所以神圣,正是因为它植根于神话;他高度赞扬荷马(Homer)及其史诗《伊利亚特》(The Iliad)和《奥德赛》(The Odyssey),原因恰恰在于这些作品以神话为核心,并由此启发了后来的诗歌和戏剧创作。当然,施莱格尔所考量的神话范围广泛,包括古希腊神话、印度神话、巴比伦神话、罗马神话以及许多其他民族的神话体系。

《神话辩论》

《俄狄浦斯与斯芬克斯》,居斯塔夫·莫罗作,1864年。来源:大都会艺术博物馆

《神话辩论》是《论诗歌的对话》中的核心部分。它是这场“会饮”中一位参与者的发言,他在其中阐述了神话对诗歌的重要性,以及他对当时作家作品中缺乏神话元素的担忧。

施莱格尔的兄弟奥古斯特·威廉·施莱格尔(August Wilhelm Schlegel)曾认为,神话领域如此丰富而广阔,因此是诗歌最伟大的源泉。想象力是诗歌的源泉,也是神话的源泉,所以诗歌和神话在最深层面上是相互关联的。用他的话来说,神话是诗歌的中心。

然而,在《神话辩论》中,弗里德里希·冯·施莱格尔却指出,我们当时,即浪漫主义时代的诗歌,恰恰缺乏他兄弟所称的诗歌中心。他在此表达,那个时代每一位诗人写作时都必定感到缺少了什么,而那正是某种支撑,某种诗歌得以涌现的深层源泉。古希腊罗马时代拥有那样的源泉,但它已失落,我们对此深感怀念。换言之,“我们没有神话”。在这里,神话被描述为“青春幻想的第一朵花”,是与最富有生命力的元素最为接近的事物。

当谈及“最富有生命力”时,施莱格尔自然是指向自然。诗歌本身包含了自然所拥有的一切。鉴于人类与自然虽有联系却不甚紧密,诗人可以通过诗歌将人类更紧密地与自然连接起来。诗歌汲取自然的全部馈赠,并向人类揭示其所有裨益,同时也能更牢固地将人类与自然融为一体。

为何我们需要“新神话”?

《阿里阿德涅》,乔治·德·基里科作,1913年。来源:大都会艺术博物馆

因此,那个时代的作家们正面临着神话缺失的困境。然而,施莱格尔并非断言所有作家都没有在作品中运用神话主题。但对他而言,这还远远不够。他主张,新的神话将如同旧神话一样,源自人类心灵最深层的幻想。当它诞生时,这个新神话本身就应该是一件艺术品,并在自身内部交织融合。这位作家坚信,新的神话将在唯心主义中萌芽。唯心主义作为一场精神革命,应为人类寻找新的中心铺平道路——但我们为何需要“新神话”呢?

通过找到这个中心,这个新的神话,人类将再次在爱与幸福的怀抱中焕发光彩。施莱格尔认为,世界的本质及其万物将被重新发现,人类将与自然合而为一,寻得内心的平静。施莱格尔认识到,仅仅了解本民族的神话是不够的;他看到了其他民族神话的重要性,正如我们所指出的,其他神话将为诗人提供宝贵的财富。

总而言之,我们可以看到施莱格尔对知识的推崇,特别是他最熟悉的希腊和罗马文化知识。在此之后不久,他对当时诗歌的看法开始发生转变。他开始将浪漫主义诗歌称为“进步的”,与古代诗歌不同——后者已臻完成,故而完美;而前者仍在发展之中,这赋予了它独特的浪漫特质。